Последний раз я видел маму и брата 27 декабря 1941 года, когда Ленинград уже плотно был взят фашистами в блокадное кольцо. Встречу эту я никогда не забуду.

Я с дошкольного возраста жил с моими тётушками, сёстрами мамы. Они были ленинградскими немками. В тот день около пяти вечера я отправился в дом родителей. Ещё не угасли последние отблески декабрьского заката. Пушистый иней тяжело висел на оборванных проводах, переливался искорками на деревьях.

Снаряды свистели над головой и разрывались где-то далеко: шёл систематический обстрел города. Я поплёлся по Симанской к Большому проспекту. Узенькая тропинка змеилась по заснеженной улице. Прохожих почти не было. Перейдя Большой проспект, я вошёл в знакомую парадную.

Теперь — на четвёртый этаж. Я хватаюсь за перила и тяжело карабкаюсь наверх, считая площадки. Первый этаж… Второй… Третий… Ещё две площадки. И вот я у дверей. Долго стучу. Кто-то медленно идёт по коридору. Щёлкает замок, и мне открывают. Посмотрев на меня усталым безразличным взглядом, соседка впускает меня:

— Они у себя не живут. Там стужа несусветная, стёкла повыбило после бомбёжки… Они у Дудиновых.

Прежде чем пойти к Дудиновым, я решаюсь посмотреть в нашу комнату, где так часто бывал, где сидел во время бомбёжек и тревог.

Одно окно прикрыто куском фанеры, которая болтается на одном гвозде и ударяется о переплёт, на подоконнике другого — осколки стекла, припорошенные снежком. В комнате те же минус 25°, что и на улице. Чугунная печурка безжизненно замерла, прижавшись боком к изразцам холодной комнатной печи. А ведь здесь недавно жили люди. Мирно, никому не мешая, ни на кого не собираясь нападать…

В комнате у Дудиновых холодный полумрак. Тихо. Только часы тикают, словно говорят: здесь не все умерли, жизнь ещё теплится. Во второй комнате я замечаю огромную кучу одеял, пальто и шуб на месте, где раньше стоял обеденный стол.

— Это ты, Мася? — слышу я приглушённый голос из-под одеял. Так дома называли мою младшую сестру Магдалину.

— Это я, мам, — отвечаю я и чувствую себя как-то очень подавленно. Край одеяла откидывается, и я вижу маму, закутанную в большой платок. На её осунувшемся лице в глубоких морщинах мелькает радостное выражение:

— Это ты, Робуля! Как хорошо, что ты пришёл. У нас ведь такая тишина, лежим целыми днями, всё думаем, да думаем. Дудиновых дома почти не бывает, а придут с работы — сразу спать ложатся, слова не с кем сказать. Ночи такие длинные — лежишь, не заснуть никак. Всё утра ждёшь, когда Мася в булочную за хлебом пойдёт, печурку затопит, чайку поставит. А поешь — и опять ночи ждёшь.

Рядом начинают шевелиться одеяло и тяжёлое пальто поверх него. Брат Буська (Бруно) с трудом высвобождает голову в зимней шапке из-под вороха одежд и приподнимается с подушки:

— Здорово, браток, — вяло говорит он мне и снова тяжело опускается назад.

— Буська у нас всё молчит, — с укоризной говорит мама.

— А что говорить-то? КОНЕЦ… — отзывается Буська.

— Почему же конец? — стараюсь я подать надежду, хотя сам почти потерял её. — Вы слышали, что наши войска прорвали оборону немцев под Тихвином? Теперь уже недолго!

— Я вот и говорю, что недолго… — мрачно повторяет Буська.

Я смотрю в его лицо, и мне не верится, что это мой брат — весёлый танцор, отличный физкультурник, тот самый Буська, который полгода назад окончил 10-й класс и два дня подряд пропадал на выпускном вечере. Брат, виртуозно игравший на гитаре и бегавший на коньках. Худое лицо со скулами, обтянутыми кожей, острый восковой нос и глубоко запавшие глаза — ясные глаза восемнадцатилетнего юноши, полные покорного страдания и осознания неминуемой гибели, голодной смерти.

— У нас Мася ведёт хозяйство, — переводит разговор на другую тему мама. — Она и в магазин ходит, и за водой, в очередях стоит, буржуйку топит, самовар ставит, нас кормит. Я почти не встаю — сил больше нет, а Буська… Буська, — тише добавляет она, — что-то совсем раскис.

— Я… — голос Буськи осекается. — Мне теперь… не повернуться на бок.

Он вдруг начинает моргать.

— Эх, Робка, — говорит он немного погодя, снова овладев собой, — я иногда думаю, хоть бы одна распроклятая бомба в наш дом ударила.

Я молчу. Этот тихий серьёзный юноша, редко произносящий необдуманную фразу, высказал всё, что терзает его молодой мозг бессонными ночами — бессильное отчаяние, близость мучительной медленной смерти в полном сознании, сознании своей беспомощности и обречённости. Он перестал верить в спасение — оно уже невозможно. Слишком поздно. Оставался единственный выход из этих страданий — смерть. И, чем скорее, тем лучше.

Я молчу. Мне нечем разуверить его, нечем утешить и нечем помочь. Я и сам слишком хорошо понимаю, что спасения нет, сам чувствую, как изо дня в день гаснут мои собственные силы и надежды.

— А где же Мася? — спрашиваю я, когда молчание становится невыносимым.

— У соседей греется, — совсем упавшим голосом отвечает мама. — А у вас-то как дела? Тётки-то как?

— Танте Изя совсем слаба, сегодня последние кошачьи кишки в супе варили, так она и есть не стала. Говорит, ешьте сами, мне больше не надо, а вам ещё на ногах держаться. Танте Миля всё хлопочет, целый день выдумывает себе работу, то посуду моет, то пол метёт, то обед варит — боится слечь. На днях соседка неожиданно вернулась из больницы. Мы думали, она померла. Оказывается, она познакомилась там с раздатчицей, пообещала прописать её в свою комнату, если выйдет из больницы. Ну, та её подкормила и привела домой. Она голода не видела — здоровая, краснощёкая.

Я замолкаю. В комнате холодно.

— Робуля, а как в больнице кормят — не спрашивал?

— Спрашивал. Соседка говорит, хорошо. Но её Катя подкармливала. Хлеба там дают 150 грамм. Три раза в день кормёжка: утром чай и хлеб, дают конфетку или кусочек сахару, потом обед из двух блюд и вечером что-нибудь — суп или стакан киселя. Катя настаивает, чтобы меня положить в больницу. Там, говорит она, обязательно поправлюсь. Только боюсь, меня не возьмут — я же здоров, какая мне больница?

— Надо лечь. Мы с Буськой мечтаем, хоть бы раз пшённой кашки поесть. Помнишь, как вы её до войны не любили? А теперь бы…

— Робка, — оживляется Буська, — помнишь, как в Елизаветино картошку в лесу пекли? Эх, картошечки бы! Дурак я, с батькой на хлебозаводе работать не согласился.

— Папа давно дома не был? — спрашиваю я.

— С прошлого месяца, как карточки принёс, так и не показывался. Я всё передумала: может, снарядом убило, может, помер где-нибудь, а может, до дому не дойти. Только если жив, должен домой прийти — карточки на нас принести.

Я подымаюсь со стула.

— Куда же ты, Робуля? — останавливает меня мама. — Посиди ещё, ты так редко у нас бываешь. Может быть, теперь долго не увидимся — ты ведь в больницу собрался. — Она не решается выговорить рокового слова.

— Я попробую. Возможно, поправлюсь немного, — помолчав, собравшись силами, я снова говорю. — Надо идти. До свидания.

— Робуля, постой! Дай посмотрю на тебя ещё раз. Мы уж… Да ладно, иди…

— Прощай, браток, — неожиданно заканчивает её мысль Буська, упрямо и жестоко, дрогнувшим голосом выговаривая слова, пугающие нас суровой правдой. — Прощай, браток. Больше мы с тобой не побачимся.

Я спускаюсь по лестнице, а в ушах моих звучат страшные слова, сказанные братом: «Прощай, браток. Больше мы с тобой не побачимся». Откуда это украинское побачимся? Он никогда так не говорил.

«Прощай, браток… Прощай, браток…» — словно эхом во мне отзывается леденящая фраза. Предсказание Буськи сбылось…

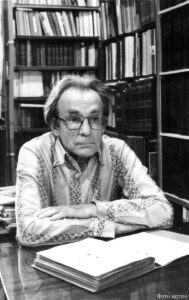

Роберт Лейнонен

04/05/07

Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia