Основным источником для написания этой статьи стали воспоминания тех, кто пережил депортацию. В основном это рассказы о своем детстве людей уже взрослых, записанные через десятилетия. Из их уст звучат дословно такие слова: «Мы его и не видели, этого детства». Голод, холод, тяжелый труд, страх, сиротство, унижения… И все-таки ребенку нужны были игры и игрушки, а окружающий мир он видел своими глазами. Об ужасных условиях депортации поволжских немцев знают все. В одном из вагонов находилась с родителями 11-летняя девочка Эльвира Киндсфатер из г. Энгельс. Их депортировали в начале сентября 1941 г., тогда же Эльвира начала делать свои записи. Этот детский дневник, написанный в 1941-1944 гг., сохранился чудом. Эльвира очень коротко говорит о том, как они ехали 10 дней в Сибирь, но зато описывает детские игры в карты. Дети в вагоне оказались из одного двора, они были хорошо знакомы и чувствовали себя вполне нормально: часто пели песни, рассказывали сказки. Эльвира даже пишет, что им было весело и даже «очень весело». Видимо, из-за такого времяпровождения детей не вполне коснулись тревоги взрослых.

Кукла целлулоидная https://wiedergeburt.asia/2022/09/07/9

Рассказы об естественном стремлении сохранить свой детский мир нередко встречаются в воспоминаниях. История этой куклы напрямую связана с депортацией. Когда 3-летней Лизе Шефнер с мамой в 1941 г. пришлось уезжать из г. Энгельс, девочка не могла бросить любимую куклу. Мама, чтобы дочка не плакала, разрешила ей взять с собой игрушку и самой нести её. Кукла скрасила Лизе тяжелые годы детства в депортации, переходила затем по наследству другим девочкам и дожила до наших дней. Хранится в Костанайском ОНКЦ «Возрождение».

Нелли Краутер знает из рассказа матери о том, как их два с лишним месяца везли из Запорожья в Северный Казахстан. Но по прибытии 4-летняя девочка, едва отойдя от дороги, попав в тепло, готова была отрешиться от чуждой, гнетущей обстановки и уйти в игру.

Самое тяжелое время для вынужденных переселенцев было зимой. Не было одежды, обуви. Голод, холод, инфекционные болезни унесли жизни многих детей, особенно в первый год депортации. Эдуард Абрамс вспоминает, что зиму 1941-1942 гг. он, 6-летний, ослабевший после пневмонии, пролежал в постели, спасаясь от холода в неотапливаемом помещении. Какие уж там игры…

Зато лето брало своё. Эдуард с матерью попали в с. Константиновка Акмолинской обл., места зеленые, благодатные. Эдуард пишет: « В хорошую погоду я с другими ребятами проводил время на речке. Мы купались, загорали, играли в прятки в зарослях кустарника, скакали на лошадях, сделанных из веток лозы, строили крепости из песка и рыли каналы возле речки». Ида Михаэлис (1931 г.р.) рассказывает, что в пос. Михайловка Костанайской обл. проживало этнически смешанное население. Она несколько раз подчеркивает, что все вместе дружно играли: «Бегали, играли с девчонками, казахи вокруг нас жили. Так они лепешки все пекли, отломят лепешку [т.е. делились – Т.В.]». Но на вопрос, оскорбляли ли немцев, отвечает двойственно: «Сказать, что кто-то обижал, нет, не было. Только детвора, детвора, конечно, и фашистами называла, и предателями. Это детвора, а так, в основном, население взрослое [т.е. нас, немцев – Т.В.] не притесняли». Похожее отношение со стороны местных жителей отмечает и Эдуард Абрамс. Когда в село стало приходить много похоронок, пишет он, «люди все чаще стали срывать свою злость на нас, немцах, обзывая фрицами и фашистами. <…> Было очень обидно, когда во время невинных детских игр нас вдруг начинали обзывать русские ребята». Подобные ситуации имели продолжение во времени и глубокие последствия. Доктор исторических наук Наталья Маркдорф исследовала распределение ролей в детской игре в «войнушку» и зафиксировала, что условными «немцами-фашистами» полиэтнический детский коллектив назначал ребят-немцев из депортированных, причем, по условиям игры они должны были быть «побежденными». Конечно, мальчишки-немцы протестовали и даже дрались, а в их душах оставалась обида. Включался процесс стигматизации, т.е. навешивание на ребенка угнетающего социального ярлыка.

Большое значение для детей имели так называемые «бытовые» игры, где воспроизводились сценки из окружающей жизни. Дети «строили» дома, из любых подручных материалов делали «обстановку», мастерили кукол, посуду, машинки. Если получалось, то им помогали взрослые.

Кукла Анна

Так, для 3-хлетней Валентины Шмидт родители сами смастерили куколку, для чего использовали самодельную шахматную пешку, веревку и кусочки ткани. Куклу назвали Анной. Хранится она в Костанайском ОНКЦ «Возрождение».

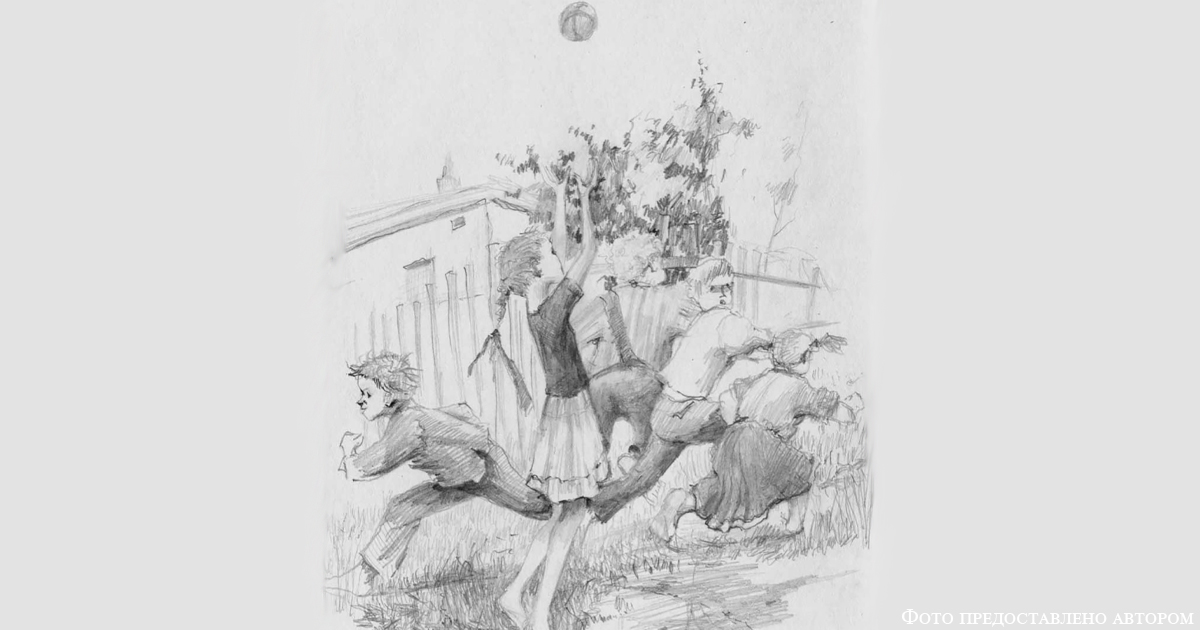

Игра в штандер // И.И. Фризен. Память народная. Альбом графики из жизни российских немцев. — Барнаул, 2015. – С. 32.

Штандер – любимая игра для большой компании детей. Однако она была возможна только при наличии мяча. Мяч могли сделать из старой шерсти или тряпок. Игра упоминается в воспоминаниях, но, видимо, распространилась уже в основном в послевоенные годы.

Современная игра «Катание обруча», производство Китай.

У мальчишек был большой интерес ко всяким металлическим штукам, которые тоже, кстати, можно было найти на дворе МТС. Это были шариковые подшипники, шестеренки и другие металлические детали. Тот же Эдуард Абрамс раскрывает детские тайны: «Обычно мы у механизаторов, ремонтировавших свои комбайны или тракторы, выпрашивали поломанные детали, но потом перестали довольствоваться этим и стали иногда брать без спроса понравившиеся «блестящие штучки». Обозленные работники, для которых эти «штучки» были дефицитнейшими запчастями, возненавидели нас и могли отстегать без разбора и правых, и виноватых». О подобном блестящем шарике вспоминает Владимир Андреевич Ауман. Он был депортирован с семьей в с. Банновка Костанайской обл. Комендант наказал его двоюродного брата, 12-летнего мальчишку, за то, что тот ушел в соседнюю деревню. Рассказывает В.А. Ауман: «У нас была игрушка, шарик такой, как биллиардный, из-под трактора, [от – Т.В. ] шарикоподшипника шар. И я взял этот шар и, когда комендант подошел, объяснял, что он нарушил. И я шарик этот как кинул и попал в лицо! Глаз у него набух, но, слава Богу, уцелел. Так вот, комендант меня поймал, 6-летнего, и избивал так, что я два дня харкал кровью, и на всю жизнь он мне… Когда меня спрашивают, кем я себя чувствую, говорю: я чувствую себя немцем. Вот с этого момента, потому что он меня лупил и приговаривал: «Я тебе покажу, малый фашист, как поднимать руку на коменданта».

Жизнь детей депортированных немцев не могла быть без игр и игрушек, но суровая действительность черной тенью ложилась на их детские годы.

Тамара Волкова, к.и.н., почетный профессор Казахстанско-Немецкого университета

Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia