Колхозный почтальон Христиан Краус складывал в телегу корреспонденцию, заезжал на ферму, догружался тремя флягами с молоком, и лошадь везла этот нетяжелый груз привычной дорогой – из Суриковки в Озерное. Такие мощности были в колхозе имени Энгельса в 1947 году. Яков Цвингер нередко вспоминал это время с добродушной улыбкой.

В 1966 году «Казахстанская правда» опубликовала очерк «Эстафета» за подписью А. Новикова. Яков Цвингер рассказывает журналисту о начале пути. Ему 19 лет, окончил курсы трактористов, стал бригадиром в колхозе (сельхозартели) имени Первого мая. По традиции после уборки урожая здесь собирали общий сход и обсуждали итоги жатвы. Бригада Якова Цвингера добилась рекордной выработки на комбайн – 600 га. Урожайность – 15 центнеров с гектара.

В клубе все колхозники не вмещались. Молодежь собралась возле единственного в селе электрического фонаря и обсуждала свои дела. Из клуба кто-то крикнул:

– Цвингера в президиум зовут!

Он побежал, думая, что, может, за грамотой. Оказалась другая причина. Прежний председатель Яков Николаевич Перш обратился в правление с просьбой освободить его от председательской должности. Он еще в Гражданскую партизанил на берегах Волги, здоровье подводит. Перш предложил правлению в преемники кандидатуру молодого Цвингера. Старейшины колхоза единодушно проголосовали. Но сам Яков это судьбоносное решение колхоза воспринял так, как будто не о нем речь шла на сходе.

Утром другого дня отец тряс его за плечо:

– Просыпайся, председатель! Иди, колхозную печать принимай.

Яков с трудом вспомнил, что произошло накануне. А мама уже завтрак приготовила. Благодаря очерку мы сегодня знаем ее имя – Маргарита Яковлевна. Как в первый класс, отец сопроводил Якова в контору правления, раньше парню там делать было нечего. И вот он – председатель.

На момент выхода очерка в «Казправде» Якову Яковлевичу был 51 год. Ему присвоили звание Героя Социалистического Труда. Но свой начальный председательский опыт он не забыл. Первую посевную провел с помощью Якова Николаевича Перша и старейшин артели. Те руками проверяли глубину заделки семян. Если находили огрех, работу выполняли заново. С тех пор земля, где приходилось работать Цвингеру, инспектировалась руками.

«Стань перед ней на колени»

Интерес к фигуре Якова Цвингера разбудила DAZ. Редакция просила поискать фото председателя в костанайских редакционных архивах. А я, хотя многие годы работала в Костанае, даже фамилию эту услышала впервые. Стала искать тех, кто знал Якова Яковлевича.

Вера Григорьевна Семенова много лет работала в партийных органах, а потом секретарем Костанайского областного маслихата.

– Да, я хорошо знала Якова Яковлевича, – сказала она. – Но уже не как председателя колхоза – он ушел на пенсию и работал заместителем главврача Кустанайской городской больницы по хозяйственной части. О его трудовом прошлом и высоком звании Героя мы хорошо знали. И относились к нему с глубоким уважением. А еще в городе ходили слухи о прекрасном дачном участке Цвингеров, где все росло в большом количестве и красиво. Вот я и спросила однажды, каков секрет столь урожайной дачи. Яков Яковлевич ответил, что секрет только один – работать руками.

Вера Григорьевна, славящаяся своей замечательной памятью, процитировала Цвингера:

– Они все лопатой хотят сделать, а я становлюсь на колени и с каждой грядкой руками работаю…

Это уже были девяностые годы. Якову Яковлевичу – под 80. А он все работал руками, как в те годы, когда ему было 19.

– В больнице высоко ценили его трудолюбие, честность, рачительность. И он все успевал. Жена болела, он ей готовил, работал на даче, всегда вовремя приходил на работу…

Военный переводчик

В 47-м Якову Цвингеру было 32 года. В эту пору еще в полном объеме сохранялись ограничения для спецпереселенцев. Но почему Цвингер не был в их числе? Вопрос из наиболее сложных в его биографии. Возможно, у кого-то есть на него точный ответ. Но пока нам удается подобраться к этой теме лишь издалека.

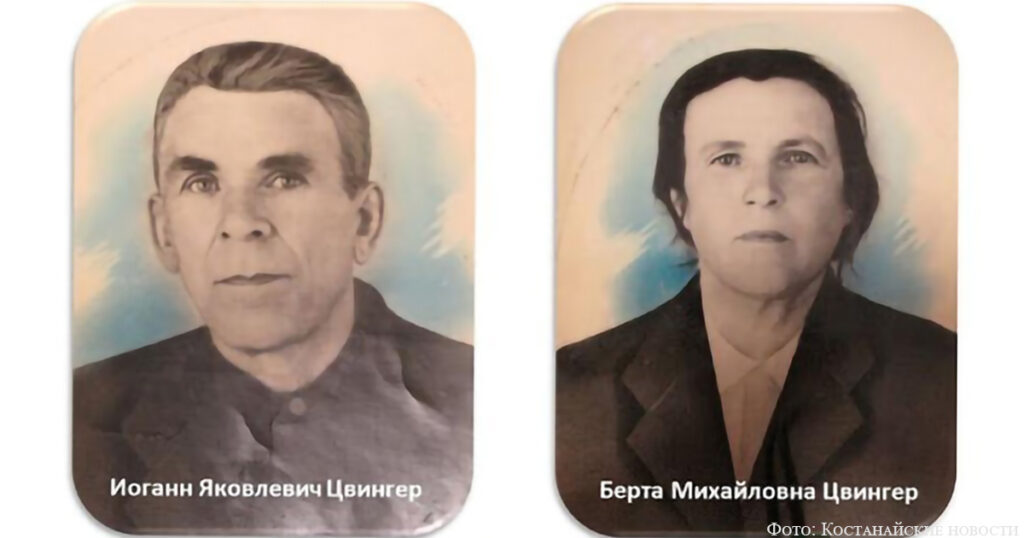

Яков Цвингер родился в 1915 году в Мариентальском кантоне (село Майндорф) Саратовской области. И 2020-й год для него юбилейный – 105 лет со дня рождения. А в 1920-м семья Цвингеров, как указывается, например, в Википедии, переехала с немецкой территории Поволжья в Киргизию. То есть, еще одна круглая дата – 100 лет прошло со времени переезда. А далее, с подросткового возраста, его жизнь все время связана с колхозами. После артели имени Первого мая возглавляет колхоз «Власть Советов» Кулундинского района Алтайского края. В 1935 году был призван в Красную Армию, окончил школу младших командиров, в 1940-м вступил в КПСС. А дальше – война. С июня 41-го Цвингер на фронте. Его должность – военный переводчик 63-ей отдельной роты обслуживания 33-ей армии. Участвует в обороне Москвы. Сколько мы знаем историй, когда этнические немцы, проходившие срочную службу, в начале войны были отозваны и в подавляющем большинстве случаев оказывались уже в другой армии – трудовой. Почему у Цвингера другая судьба?

Недавно мне объясняли, что некоторым немцам командиры предлагали внести коррективы в графу «национальность»: вместо «немец» писать в анкетах «еврей». Фамилии евреев и немцев порой не отличить. На сайте «Подвиг народа» есть Абрам Исакович Цвингер. Это не другой человек, а тот самый Яков Яковлевич. Потому что и в наградных документах, когда было присвоено звание Героя Социалистического Труда было прописано Абрам Исакович Цвингер. Сейчас Википедия делает специальную сноску на эту особенность биографии Якова Цвингера. Объясняется она логично: отважный, грамотный, партийный, знает немецкий язык. Командование не хотело его терять. Так и появилось другое имя, с которым он пришел в колхоз имени Энгельса в 1947 году. Колхоз немецкий, как и другой – имени Карла Маркса, то самое село Озерное, куда почтальон Христиан Краус отвозил на лошади три фляги с молоком.

Своя правота

Колхоз имени Энгельса имел животноводческое направление. Должен был сдавать государству молоко, мясо, шерсть. Сколько доили молока, мы уже знаем.

Егор Трубников (актер Михаил Ульянов) в знаменитом советском фильме «Председатель» пришел с войны примерно в такой же маломощный колхоз. Коровы падают на ноги, люди голодают. Председатель упирается в отчаяние колхозников, в их физическую изможденность, в невозможность государства помочь сельскому производству. Но уцелевшей на войне рукой он вытягивает колхоз из ямы беспросветной бедности. В немецких колхозах было ничуть не легче.

В очерке «Эстафета» Яков Цвингер говорит:

– Жизнь – это постоянная схватка. Если не можешь отстаивать свою правоту, значит, не надо браться за серьезное дело…

Но это сказано уже в контексте 60-х. Когда колхоз стал миллионером, а председатель – Героем. И речь шла о травах, которые целинные совхозы безжалостно распахивали под пшеницу. А Цвингер распахать не дал, во всяком случае, треть сеяных лугов сохранил. Совхозы же остались без сенокосов, хотя поголовье КРС повсеместно росло. Спохватились, приезжали к Цвингеру за семенами житняка и пырея. Надо сказать, что проблема кормов в Костанайской области так никогда и не была решена на 100 процентов. В отдельных хозяйствах она решается, но далеко не везде.

В 1947 году Цвингеру пришлось столкнуться с прямо противоположной задачей – колхоз сеял зерновых слишком мало. В разных источниках указываются разные цифры: от 1500 до 3000 га. Тому была веская причина – Озерная МТС каждый год выделяла колхозу на полевой сезон всего три колесных трактора. Больше половины земель обрабатывалось на лошадях. Убирали урожай с июля до декабря. Снег идет, а колхозники в поле. Потери урожая были, мягко говоря, значительными. И сорт пшеницы был слабым – «Акмолинская -1». Что до овощей, то считалось, что их производство на целинных землях невозможно. А вот колхозный агроном Павел Петрович Горовой стал собирать с гектара по 450 ц помидоров, по 500 ц капусты, а также картофель, лук, морковь. Новые сорта пшеницы стали вытеснять старые. Агрономы охотились за «Саратовской 29» и «Весной». Семена добывали с трудом. На специальных участках выращивали эти культуры на семена и внедряли в оборот.

С началом освоения целины с тракторами проблем уже не было, а вот с плугами были. Поднятый пласт становился на ребро, нечем было его разделать. Нужные орудия появились через год. Колхоз имени Энгельса в 56-м получил 21 ц\га. Нагрянули журналисты – из Чехословакии, Венгрии, Голландии, Шотландии, ГДР, ФРГ. Перед ними стояла цель увидеть настоящую целину.

Целинное чудо им объяснили так: добросовестные кадры решают все.

И это, конечно, касалось не только правления колхоза. Все фамилии передовиков перечислить не могу, но члены партии выделялись особо: Я.И. Гофман, Л.П. Готзелих, А.Е. Бетц, О.Я. Трутман, М. Гирш, Я. Граф, И.И. Лаукарт, С.Б. Бейсенов.

24 июля 1956 года в колхоз имени Энгельса прибыл Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС. Дружелюбный и улыбчивый Никита Сергеевич обаял сотни людей. Из всех окрестностей прибыли делегации. Хрущев спрашивал, правильно ли партия решила поднимать целинные земли, и хор голосов одобрительно ему отвечал. Колхоз похвалил, но сказал, что надо выбираться из землянок, какими бы уютными они ни казались – изо всех окон на улицу смотрели цветы, все было выбелено и выкрашено. Речь шла и о кукурузе, о повышении поголовья, о том, что это не последняя встреча на целине. Потом Цвингер не раз ссылался на Хрущева, когда говорил об успехах колхоза. Никита Сергеевич посоветовал – мы выполнили. Так было положено.

Откуда цистерны?

Куда важнее для любого хозяйственника было одобрение регионального руководства. Авторитет Цвингера высоко поднял легендарный «первый» Кустанайской области Андрей Михайлович Бородин. Об этом рассказала Герой Социалистического Труда Вера Васильевна Сидорова. Она тоже легендарная личность. В Кустанайской области Сидорова руководила Тарановским и Кустанайским районами. Позже была вторым секретарем в ЗКО.

Сейчас Вере Васильевне 86. Она живет в Алматы, всех прекрасно помнит и не раз помогла мне в оценках выдающихся аграрников Костанайщины. Когда председателем колхоза был Цвингер, во главе Кустанайского района был другой руководитель. Но Сидорова слышала на пленумах, как Бородин ставил Цвингера в пример.

Началось с того, что Андрей Михайлович ехал мимо колхоза Энгельса. Ему пришлось остановиться, так как по дороге трактор тащил едва ли не десяток больших цистерн для воды. «Первый» притормозил тракториста:

– Что это ты делаешь?

– Воду везу на ферму…

– А почему много бочек? Ленишься по одной возить?

– Так председатель говорит, что солярку надо экономить. Возить далеко, если по одной бочке, то много уйдет…

– Прав председатель, – сказал Бородин.

Фантастические цифры

Звание Героя венчало почти 20-летнее пребывание Цвингера на посту председателя. Он говорил, что за это время в 22 раза увеличились доходы колхозников. Сеять колхоз стал на 14 тыс. га. Посевы – без огрехов и сорняков. 2 850 голов КРС, из них 822 коровы. Скот племенной, красно-степная порода. Продавалась в другие хозяйства на племя. За 7 лет продано 750 голов, каждая оценена по первому классу. Одним из первых колхоз механизировал на фермах уборку навоза и водопой. Себестоимость центнера молока составляла 10 рублей, центнера мяса – 85 рублей.

В колхозе насчитывалось более 3 000 голов свиней, производство одного центнера свинины обходилось в 100 рублей.

Сегодня это фантастические цифры, если говорить о себестоимости продукции. О них редко говорят. Чтобы не спотыкаться о советскую дешевизну. Хотя тот опыт дорогого стоит. Но он уже глубоко в прошлом, он забыт. Вместе с именами тех, кто добивался этой дешевизны. Информацию о Цвингере добывать пришлось долго. Искать помогали Евгений Аман, Нина Волосович. Иногда я слышала: почему Цвингер стал таким популярным, все про него спрашивают? Не все, конечно, а те, кто мог быть знаком с биографией Якова Яковлевича. Огромную помощь оказали Азат Утигенович Бермухамедов, аким Озерного сельского округа Костанайского района и Иван Матвеевич Вечтейн, глава ТОО имени Карла Маркса. Цвингера он никогда не видел, но слышал от своих родителей, что есть такой удивительный человек. Мне было представлено содержание газетных материалов, которые, наверняка, где-то бережно хранились. Иван Матвеевич искал сведения по моей просьбе и нашел. В одном из материалов была упомянута Екатерина Кондратьевна Рерих, бывшая учительница, которая собирала историю колхоза. Потом она работала в колхозной библиотеке, и, возможно, ее стараниями сохранялись публикации о колхозе и его председателе.

И это не сказка

Колхоз имени Энгельса во многом опережал свое время. Например, строил дома, а потом в рассрочку продавал их колхозникам. Если это была ипотека, то самая гуманная. Жилищные условия люди улучшали с радостью. Петр Соснюк, Николай Мисонец, Гавриил Пичковский, Колдын Досчанов, его дочь Мариам, Гацен Билле в один год вселились в новые дома, и об этом писали газеты. В поселках Суриковка и Шишенка, входивших в колхоз имени Энгельса, были построены клубы, школы, детские сады, ясли, бани. Кормоцех, МТМ, скотопомещения – каждый год добавлялись объекты. Районная газета «Строитель коммунизма» охотно рассказывала колхозные истории. Например, бедняк Генрих Георгиевич Вецель взял в жены сиротку Христину.

Когда они стали колхозниками, жизнь их круто изменилась. Семья вырастила семерых детей, и каждый из фамилии Вецель ударно трудился и был счастлив. Как и многие другие в этом колхозе. И это была не сказка, а самая настоящая быль.

Читайте также: http://wiedergeburt.kz/yakov-tsvinger/

Людмила Фефелова

Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia

Интересный человек

Да, легендарная личность…