Wir leben in einer Epoche, in der Nachrichten innerhalb von fünf Sekunden auftauchen und wieder verschwinden und Menschen häufiger durch ihre Feeds auf dem Handy scrollen, als sie die Seiten eines Buches aufschlagen. Die Zeit diktiert Geschwindigkeit, Oberflächlichkeit, Kürze. Doch es stellt sich die Frage: Sind wir bereit, den Geschmack für das Wort, für die Tiefe, für das Erbe zu verlieren?

Eine Antwort auf diese Frage ist das Epos „Manas“. Für die Kasachen ist es nicht weniger nah als für die Kirgisen, denn nicht umsonst sagt man: „Qyrghyz – qazaq bir tuğan“ („Kirgisen und Kasachen sind wie Brüder“). In dieser Dichtung spiegeln sich eine gemeinsame Geschichte, die nomadische Seele, der Mut und die Standhaftigkeit des Geistes wider – all das, was den Charakter der Völker Zentralasiens formt.

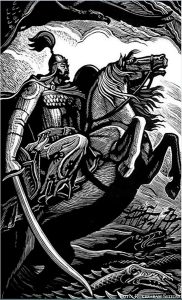

„Manas“ ist das heroische Epos des kirgisischen Volkes und der Name seines Haupthelden – des Batyrs. Es wurde von der UNESCO als ein Meisterwerk des immateriellen Kulturerbes der Menschheit anerkannt und steht im Guinness-Buch der Rekorde als das umfangreichste Epos der Welt – mit 500.553 Versen.

Eine einzigartige Erzählkunst

Die Kunst des „Manas“-Erzählens ist wohl einzigartig in der Welt. Sie braucht weder Instrumente noch Orchester. Der Manas-Erzähler oder, auf Kirgisisch, der „Manastschi“ ist Schauspieler, Dirigent und Vortragender in einer Person. Die berühmten Manastschis Sagymbai Orozbakov und Sayakbai Karalaev waren herausragende Dichter-Improvisatoren, die eine große Rolle bei der Formung und Entwicklung des Epos spielten.

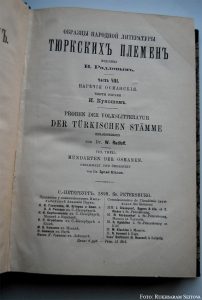

1995 fand in Talas die Feier zum 1000-jährigen Jubiläum des Epos „Manas“ statt. Das Epos, das sich durch Umfang und künstlerische Ausdruckskraft von anderen Heldendichtungen der turksprachigen Völker unterscheidet, zog seit jeher die Aufmerksamkeit von Ethnographen, Historikern und Folkloristen aus aller Welt auf sich. Bereits im 19. Jahrhundert nahm der deutsche Wissenschaftler Wilhelm Radloff neben anderen folkloristischen Materialien aus Zentralasien, Südsibirien, Altai und Kasachstan auch das Epos „Manas“ auf und veröffentlichte es im Original sowie in deutscher Übersetzung.

Das Epos in Europa

Radloff (1837–1918), Turkologe und Forscher, veröffentlichte das Epos erstmals 1885 in St. Petersburg mit Unterstützung der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg, Riga und Leipzig. Er teilte das Werk in sieben Episoden auf. Trotz der fragmentarischen Überlieferung hat seine Fassung bis heute große wissenschaftliche und kulturhistorische Bedeutung. Er machte das Epos in ganz Europa bekannt.

Radloff (1837–1918), Turkologe und Forscher, veröffentlichte das Epos erstmals 1885 in St. Petersburg mit Unterstützung der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg, Riga und Leipzig. Er teilte das Werk in sieben Episoden auf. Trotz der fragmentarischen Überlieferung hat seine Fassung bis heute große wissenschaftliche und kulturhistorische Bedeutung. Er machte das Epos in ganz Europa bekannt.

Auch kasachische Wissenschaftler spielten eine bedeutende Rolle bei der Erschließung des Epos für die Weltöffentlichkeit. Tschokan Walichanow, Schüler des Omsker Kadettenkorps, war einer der ersten, die mit „Manas“ in Berührung kamen. Nicht zufällig war er Organisator und Teilnehmer der geographischen Expedition ins Issyk-Kul-Tal. Nachdem er die Vorträge der Manastschis gehört hatte, schrieb er: „Manas ist eine enzyklopädische Sammlung aller kirgisischen Erzählungen, Märchen, Mythen, Legenden und Überlieferungen, die um einen Helden – den Batyr Manas – gruppiert sind.“

Walichanow (1835–1865) interessierte sich nicht nur für „Manas“, sondern schrieb eine der bedeutendsten Episoden auf, übersetzte sie ins Russische und veröffentlichte sie unter dem Titel „Die Totenfeier für Koketei-Khan“. Außerdem sammelte er wichtige Informationen über den Alltag, die Traditionen, die wirtschaftliche Entwicklung und Ethnogenese des kirgisischen Volkes, was mit großer Wahrscheinlichkeit die ersten wissenschaftlichen Materialien waren, die den russischen Leser mit den Kirgisen und ihrem epischen Erbe bekannt machten. Er befasste sich auch mit Besonderheiten der kirgisischen Sprache und widmete ihr in seinen Manuskripten ein eigenes Kapitel. Der berühmte kirgisische Schriftsteller Tschingis Aitmatov schätzte Walichanows Beitrag zur kirgisischen Kultur später als hoch ein.

Ein weiterer bedeutender Forscher des Epos war der kasachische Schriftsteller Mukhtar Auesow, dessen Arbeiten besonders in schwierigen Zeiten wichtig waren. Seine Studie „Manas – das Heldenepos des kirgisischen Volkes“ erschien 1952 kurz vor einer wissenschaftlichen Konferenz und wurde zu einem entscheidenden Argument für die weitere Erforschung und Veröffentlichung des Werkes.

Ein weiterer bedeutender Forscher des Epos war der kasachische Schriftsteller Mukhtar Auesow, dessen Arbeiten besonders in schwierigen Zeiten wichtig waren. Seine Studie „Manas – das Heldenepos des kirgisischen Volkes“ erschien 1952 kurz vor einer wissenschaftlichen Konferenz und wurde zu einem entscheidenden Argument für die weitere Erforschung und Veröffentlichung des Werkes.

Später trugen kasachische Folkloristen wie Alkey Margulan, Schokan Satpayev, R. Berdibayev und andere erheblich zur Erforschung des Epos bei. Diese enge Zusammenarbeit zwischen Kasachen und Kirgisen bei der Pflege des epischen Erbes ist von großer Bedeutung für beide Völker – und für die gesamte turksprachige Welt.

„Manas“ im Jahr 2025

Heute erfährt das Epos neue Aufmerksamkeit. In Almaty wurde die Ausstellung „Nationales Epos in der Buchgrafik Kasachstans“ eröffnet, in Bischkek erschien eine neue englischsprachige Ausgabe, die mit großer Sorgfalt gestaltet wurde. Junge Wissenschaftler und Studierende diskutieren auf Konferenzen, wie ein Epos im digitalen Zeitalter lebendig bleiben kann, ohne seine Kraft und erzieherische Mission zu verlieren. Das ist keine museale Stille – das ist lebendige Energie, welche die Vergangenheit mit der Zukunft verbindet.

Heute erfährt das Epos neue Aufmerksamkeit. In Almaty wurde die Ausstellung „Nationales Epos in der Buchgrafik Kasachstans“ eröffnet, in Bischkek erschien eine neue englischsprachige Ausgabe, die mit großer Sorgfalt gestaltet wurde. Junge Wissenschaftler und Studierende diskutieren auf Konferenzen, wie ein Epos im digitalen Zeitalter lebendig bleiben kann, ohne seine Kraft und erzieherische Mission zu verlieren. Das ist keine museale Stille – das ist lebendige Energie, welche die Vergangenheit mit der Zukunft verbindet.

Das Lesen des Epos bedeutet nicht nur, eine Handlung kennenzulernen, sondern das Buch als Ganzes zu erleben: das Rascheln der Seiten, den Geruch der Druckerschwärze, das Gewicht des Bandes in den Händen. In einer digitalen Welt geht dies verloren – und gerade deshalb werden gedruckte Bücher noch wertvoller.

„Manas“ erinnert uns daran, dass das Buch ein lebendiges Kulturobjekt ist – nicht bloß eine Informationssammlung. Es trägt den Atem der Zeit und die Arbeit vieler Menschen in sich. So wie man in Europa die „Nibelungen“ neu herausgibt und man in Kasachstan Abai ehrt, so gehört auch „Manas“ zu dieser weltweiten Rückkehr zu den epischen Wurzeln.

In Antalya (Türkei) wurde kürzlich ein Park mit dem Namen „Manas“ eröffnet – zur Erinnerung an die Heldentaten des Batyrs und die Bedeutung des Epos. Auch Denkmäler, Straßen, Universitäten und sogar ein Flughafen tragen heute den Namen „Manas“. In Almaty gibt es die „Manas-Straße“, die ursprünglich nach dem Bürgerkrieghelden Wasilij Tschapajew benannt war, aber in den 1990er Jahren zu Ehren des kirgisischen Helden umbenannt wurde.

Und solange die Verse von „Manas“ erklingen, können wir sicher sein: Die Zukunft hat eine geistige Stütze, und die Kultur – eine Fortsetzung, die kein Bildschirm auslöschen kann

Здравствуйте, сегодня мое поколение перестало читать книги, хотя „книжная мода“ вроде бы опять возвращается, но только как „мода“. Все чаще вижу как сидят и держат книги в руках, ходят по книжным магазинам. Но, все это лишь для отвода глаз, сегодня „книги“ мода. Да, и перестали печатать толковые книги. Старые издания переиздаются под новыми контекстами, как и впрочем с песнями. Все перепечатывают, перепевают на новый лад. Но, всегда ясно одно-Новое, забытое Старое. Как раньше вот люди писали такие Эпосы Великие, без музыки, без фальши, как было доносили информацию до людей, без искажений. Простое всегда ценее. Спасибо за интересную статью, за напоминание, что гениальное в простом, и что книги, это двери к образованию.

“The Manas Park in Antalya is dedicated to the hero Manas. It is good that different cultures can live together in peace.”

Das „Manas-Epos ist ja wirklich beeindruckend, 500.553 Verse – das sind wohl auch die längsten Geschichten, die man sich vorstellen kann, ohne dass man sie überhaupt liest. Die Manastschis als Schauspieler, Dirigent und Sprecher in Einem? Beeindruckend, wie sie das ohne Noten stemmen. Und Wilhelm Radloff, der das Epos schon vor über 100 Jahren in Europa bekannt machte – toll, dass er mal eben die Übersetzung dazwischengeschoben hat. Tschokan Walichanow hat das Epos sogar noch weiter aufbereitet und die Totenfeier für Koketei-Khan übersetzt – eine echte Leistung, besonders wenn man bedenkt, dass er dafür wahrscheinlich keine Software zur Texterkennung hatte. Die heutige Wertschätzung ist ja auch schön zu sehen, aber wusstet ihr, dass das Epos auch in Antalya, Turkmenistan, und sogar in Almaty eine Straße nach ihm benannt hat? Manchmal fragt man sich schon, was die Leute in diesen Parks oder auf diesen Straßen genau unterhalten, wenn sie den Namen hören – „Manas! Was ist denn wieder los?

Hach, „Manas! Ein Epos, das schon UNESCO-Anerkennung und Guinness-Rekord hat – und das noch nie einen Spotify-Playlisten-Einschlag erzielt hat, oder? Diese Manastschis, keine Noten, keine Technik, nur Schauspieler, Dirigenten und eine Stimme, die eine Epoche wiedergibt. Beeindruckend, aber vorstellen Sie sich das vor einem Live-Konzert mit schlechtem Ton – da käme man wirklich ins Schwitzen! Und die Wissenschaftler: Wilhelm Radloff hat es schon vor über 100 Jahren „entdeckt und Tschokan Walichanow hat es wie eine Enzyklopädie für Kirgisen bezeichnet. Klingt nach einer Uni-Papierei! Heute? Ausstellungen, neue Ausgaben, digitale Zukunft. Ja, aber bitte nicht mit einem QR-Code! Manas soll lebendig bleiben – genau, wie eine alte LP, die man immer wieder auflegt und die immer etwas Neues verrät. Langsam verstehe ich, warum man Denkmäler und Straßen nach ihm benennt – der Heldenepos braucht ja Helden für seinen eigenen Marketing-Campaign! wheel of names

Das „Manas-Epos ist ja wirklich beeindruckend, 500.553 Verse – das sind wohl auch die längsten Geschichten, die man sich vorstellen kann, ohne dass man sie überhaupt liest. Die Manastschis als Schauspieler, Dirigent und Sprecher in Einem? Beeindruckend, wie sie das ohne Noten stemmen. Und Wilhelm Radloff, der das Epos schon vor über 100 Jahren in Europa bekannt machte – toll, dass er mal eben die Übersetzung dazwischengeschoben hat. Tschokan Walichanow hat das Epos sogar noch weiter aufbereitet und die Totenfeier für Koketei-Khan übersetzt – eine echte Leistung, besonders wenn man bedenkt, dass er dafür wahrscheinlich keine Software zur Texterkennung hatte. Die heutige Wertschätzung ist ja auch schön zu sehen, aber wusstet ihr, dass das Epos auch in Antalya, Turkmenistan, und sogar in Almaty eine Straße nach ihm benannt hat? Manchmal fragt man sich schon, was die Leute in diesen Parks oder auf diesen Straßen genau unterhalten, wenn sie den Namen hören – „Manas! Was ist denn wieder los?deltarune prophecy generator

Manas, das Epos, das aus 500.553 Versen besteht und sogar in Europa bekannt ist – ja, das ist definitiv mehr als nur ein Lesebuch für Langeweile. Die Manastschis, ohne Instrumente und Orchester, zuhören? Beeindruckend! Aber wer hat die Zeit, das Ganze aufzunehmen, ohne den Akku zu leerlaufen? Die Europäer haben es schon vor Längen entdeckt – und die Kasachen? Natürlich! Sie haben sogar eigene Verse darüber geschrieben und es in Parks benannt. Heute? „Manas kommt zurück, digital und gedruckt. „Das Buch als Ganzes erleben? Wirklich? Während wir uns überlegen, wie man epische Verse im digitalen Zeitalter „lebendig hält, ohne dass die Augen schmerzen, erinnert uns „Manas nur daran: Ein bisschen nomadische Seele und Mut in der heutigen Welt sind wirklich Gold wert, auch wenn man es am Bildschirm nicht immer sehen kann.hẹn giờ online