Der 28. August 1941 ist das schwärzeste Datum in der Jahrhunderte langen russlanddeutschen Geschichte: an diesem Tag, vor 70 Jahren, ordnete die oberste Partei- und Staatsführung der Sowjetunion die umfassende Deportation dieser Minderheit aus dem europäischen Teil der UdSSR nach Sibirien und Kasachstan an. Heute leben in Deutschland an die 2,7 Millionen Bundesbürger russlanddeutscher Herkunft verschiedener Generationen. Diese Millionen von Menschen haben ein berechtigtes Anliegen, dass an dieses Verbrechen würdig und angemessen erinnert wird.

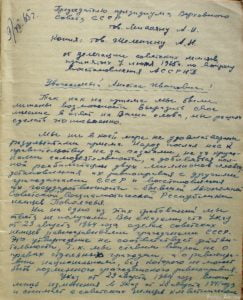

/Bild: Olesja Klimenko. ‚Vor dem Deutschen Haus in Almaty: Gedenkstein den Deutschen gewidmet, die Krieg, Vertreibung und Not zum Opfer fielen.’/

Auf Deutschlands Angriff im Juni 1941 rief Stalin, ähnlich wie der russische Zar 1914, den „Großen Vaterländischen Krieg“ aus. Immerhin glaubte die sowjetische Führung eine Zeitlang, die feindliche Seite mit klassenkämpferischen Aufrufen ideologisch beeinflussen zu können. Allerdings verliefen die ersten Kriegswochen und -monate für die sowjetische Seite sehr ungünstig: Hunderttausende Rotarmisten sind gefallen, gerieten in Gefangenschaft oder liefen zu den Deutschen über; die Frontlinie rückte Hunderte von Kilometern ins Innere des Landes vor.

In dieser Situation versuchte die sowjetische Militärführung, ähnlich wie die Vorgänger im Ersten Weltkrieg, ihr anfängliches Versagen unter anderem durch den Hinweis auf „verräterische“ Aktivitäten der deutschen Bevölkerung in den frontnahen Gebieten zu rechtfertigen. Man verleumdete sie als illoyale Bürger und forderte ihre Ausweisung. Bereits ab dem 15. August 1941 begann eine höchst unorganisierte Räumung der Halbinsel Krim von etwa 53.000 Deutschen, die vorerst in den Nordkaukasus abgeschoben wurden. Verschleiernd wurde diese Deportation noch als „Evakuierung“ bezeichnet.

Nach dem Scheitern anfänglicher Versuche, den anrückenden Gegner mit klassenkämpferischen Parolen der internationalen Solidarität der Arbeiter und Bauern zu beeinflussen, überschritt die offizielle Propaganda rasch die Schwelle zu ungehemmten Hass- und Gräueltiraden. „Deutscher“ und „Faschist“ galten so immer mehr als Synonyme, was für die Russlanddeutschen fatale Folgen haben sollte.

Liquidation der Wolgarepublik

An der Politbüro-Sitzung vom 26. August 1941 ordnete Stalin mit seinen engsten Vertrauten die Auflösung der Autonomie und die Zwangsumsiedlung der Deutschen aus der Wolgadeutschen Republik und aus den Gebieten Saratow und Stalingrad an. Als Bestimmungsorte wurden die sibirischen Regionen Altaj und Krasnojarsk, die Gebiete Omsk und Nowosibirsk sowie die Unionsrepublik Kasachstan genannt. In dem offiziellen Erlass vom 28. August 1941 wurde gegen die Deutschen die schwerwiegende Anklage des Vorhandenseins von „Tausenden und Zehntausenden Diversanten und Spionen“ erhoben, die „nach einem aus Deutschland gegebenen Signal“ Sprengstoffanschlage verüben sollten. Durch ein weiteres Dekret vom 7. September 1941 erfolgte die Angliederung des Territoriums der Wolgadeutschen Republik an die angrenzenden Gebiete Saratow und Stalingrad.

Die Verbannung anderer deutscher Bevölkerungsgruppen, die keinen Autonomiestatus besaßen, verlief in den darauffolgenden Wochen und Monaten gemäß zusätzlicher geheimer Regierungsbeschlüsse.

Davon betroffen waren beispielsweise der noch nicht besetzte Teil der Ukraine, der Trans- bzw. Nordkaukasus oder solche Großstädte wie Moskau, Saratow, Kujbyschew, Stalingrad oder Gorki. Bis Ende 1941 wurden 794.059 Personen aus dem europäischen Teil der Sowjetunion nach Kasachstan und Sibirien „umgesiedelt“; darunter befanden sich 438.715 Wolgadeutsche.

Deutsche als Personen minderen Rechts

Ob der in seinem dörflichen Milieu tief verwurzelte Kolchosbauer oder der rücksichtslose stalinistische Funktionär, ob weitgehend russifizierter Stadtintellektueller oder alter Bolschewik, ob Mitglied der Gottlosenbewegung oder tiefgläubiger Katholik, ob kommunistischer Vorzeigearbeiter oder bereits enteigneter Großbauer, ob Hochschulprofessor oder Offizier – niemand wurde vor der totalen Entrechtung verschont; ausschlaggebend war allein die ethnische Zugehörigkeit. Die Maßnahmen nach der Deportation sollten vor allem sämtliche politische, gesellschaftliche und kulturelle Spuren deutschen Lebens in der Sowjetunion auslöschen:

• Kulturelle Zerstörung. Aufgelöst wurden alle nationalen kulturellen Institutionen wie das Deutsche Staatstheater in Engels, die Deutsche Staatliche pädagogische Hochschule und mehrere Fachhochschulen, die Philharmonie mit dem Sinfonieorchester und der Deutsche Staatsverlag. Liquidiert wurden auch die Zentrale Staatsbibliothek in Engels und Dutzende von kantonalen- (Rayon) bzw. Schulbüchereien; die meisten deutschsprachigen Ausgaben und Titel wurden entsorgt, die verbliebenen in Buchläden als Heizmaterial verkauft. Fast alle Bestände des 1925 gegründete Zentralen Museum der ASSR der Wolgadeutschen und in anderen Sammlungen gingen durch unsachgemäße Lagerung oder Raub verloren. Des Weiteren wurde Deutsch als Amts-, Medien- und Unterrichtssprache vollständig verboten.

• Wirtschaftliche Plünderung. Der Sowjetstaat konfiszierte zum einen den individuellen Besitz der Bürger, d.h. Privathäuser, Hausrat, Nutzgarten, Haustiere, Vorräte etc. Er eignete sich auch das genossenschaftliche (Kolchosen) bzw. verstaatlichte Eigentum einschließlich die Finanzmittel der Sowchosen, Betriebe und Behörden an.

• Beschneidung der Bürgerrechte. Obwohl nicht kodifiziert, entstand bald aus internen Parteibeschlüssen, Regierungsanordnungen und NKWD-Instruktionen ein dichtes Netz diskriminierender Bestimmungen: Alle Deutschen, auch die in den Städten wohnenden, wurden ausschließlich in ländlichen Ortschaften und kleineren Rayonstädtchen untergebracht und zur körperlichen Arbeit auf dem Land gezwungen. Sie durften diese Orte der Pflichtansiedlung nicht verlassen. Für die nationale Intelligenz und Fachleute verschiedener Berufe bedeutete eine derartige staatliche Vorgehensweise den Anfang einer verhängnisvollen Entwicklung mit verheerenden Folgen. In letzter Konsequenz liefen all diese Maßnahmen auf die Liquidierung oder Degradierung der politischen und kulturellen Elite der Russlanddeutschen hinaus.

• Überführung ins Zwangsarbeitslager. Eine weitere Stufe der bürgerlichen Entrechtung der deutschen Minderheit stellte die beinahe vollständige Einweisung aller Jugendlichen und erwachsenen Personen in Arbeitslager dar. In ihrer Totalität ist sie einmalig in der Militärgeschichte der UdSSR: nicht nur die wehrpflichtigen Männer und älteren Jahrgange bis 55, sondern auch deutsche Mädchen ab dem 15. Jahr und Frauen bis 45 wurden ab Januar bzw. Oktober 1942 durch die Sammelstellen des Volkskommissariats für Verteidigung einberufen und in entfernteste Orte, weit weg von ihren Familienangehörigen und Kindern gebracht. Ähnlich wie Strafgefangene wurden die Deutschen für schwerste und unqualifizierte Arbeiten beim Bau von Eisenbahnlinien und Industriebetrieben, in der Öl- und Kohleförderung oder beim Holzfällen eingesetzt.

•Antideutsche Stimmungsmache. Unzählige Beiträge in Flugblättern und Zeitungen, Büchern und Zeitschriften, Radiosendungen und Filmen, wo in erster Linie gegen Deutsche (und nicht etwa gegen den Feind oder die Faschisten) heftig Stimmung gemacht wurde, vergifteten das Verhältnis der andersnationalen Bevölkerung zu den Russlanddeutschen.

Erleichterungen nach Stalins Tod

Nach Stalins Tod im Marz 1953 setzte eine zögerliche Liberalisierung ein, die dazu führte, dass 1955-56 die deportierten Völker von der Sonderkommandantur befreit wurden. Allerdings wurden die Bürgerrechte der Opfer des Stalinismus nicht vollständig wieder hergestellt. Die Betroffenen mussten schriftlich auf die Rückkehr in ihre früheren Wohnorte und auf ihr Vermögen verzichten. Dass es auch anders gehen konnte, bewies der Umgang mit anderen ebenfalls deportierten und verleumdeten Nationalitäten, wie den Tschetschenen, Kalmücken, Balkaren, Karatschaen und Inguschen. Im November 1956 entschied die Parteispitze, die territorialen Autonomien dieser Völker wiederherzustellen.

In diesem Fall finanzierte der Staat Rücksiedlungsprogramme, tätigte Investitionen im Bereich des Wohnungsbaus, den Ausbau der sozialen und Verkehrsinfrastruktur, stellte Mittel zur Wiedererrichtung kultureller und bildungsrelevanter Institutionen zur Verfügung, so dass schon zu Beginn der 1960er Jahre das Gros der betroffenen Ethnien bereits in ihren nationalen Territorien lebte.

Dagegen führte die schroffe Weigerung der sowjetischen Regierung, die russlanddeutsche Minderheit als gleichberechtigte Nationalität im Land zu akzeptieren, unter anderem zum ersten massenhaften Auswanderungsaufbegehren der Nachkriegszeit. Der Wunsch, die Sowjetunion zu verlassen, war vor allem bei denjenigen Schwarzmeerdeutschen stark ausgeprägt, die 1941 unter reichsdeutsche bzw. rumänische Besatzung geraten und 1943-44 in den Warthegau oder das Altreich umgesiedelt worden waren. Fast alle hatten zu dieser Zeit die deutsche Staatsbürgerschaft erworben.

Die Bundesrepublik erkannte diese Personen 1955 als Deutsche im Sinne des Grundgesetzes an und schuf damit die Voraussetzungen zu ihrer Einwanderung und Eingliederung. Allein in den Jahren 1956-57 stellten mehr als 80.000 Erwachsene einen Antrag auf die Übersiedlung in die Bundesrepublik, aber bis Ende der sechziger Jahre durften nur ganz wenige das Land verlassen, da die Behörden keine Ausreisegenehmigungen erteilten und mit allem Mitteln versuchten, die potenziellen Emigranten einzuschüchtern und sie in den Augen der Sowjetbevölkerung zu diskreditieren.

Massenhafte Autonomiebewegung der sechziger Jahre

Nach 1955 konnten nur ganz wenige der einstigen Bewohner an die Wolga zurückkehren, da sie in der Region polizeilich nicht angemeldet wurden und somit weder eine Arbeitsstelle aufnehmen noch Wohnungen mieten bzw. ein eigenes Haus bauen durften. Viele waren durch die langjährige Verfolgung und Unterdrückung sowie durch unaufhörliche germanophobe Propaganda so stark eingeschüchtert, dass sie sich kaum als Deutsche zu erkennen wagten.

Immerhin gab es Proteste und Beschwerden von Menschen, die sich mit diesem Unrecht nicht abgefunden haben.

Im Frühjahr 1964 befasste sich angesichts der wachsenden Unzufriedenheit eine vom ZK der KPdSU eingesetzte Kommission mit dieser Angelegenheit. Die Parteispitze entschloss sich demnach zu einem halbherzigen Wiedergutmachungsakt: Am 13. August wurde dem Präsidium des Obersten Sowjets der UdSSR ein Entwurf eines Ukasses zur deutschen Frage vorgelegt. Das oberste Staatsorgan bestätigte zwei Wochen später die eingereichte Vorlage im Wortlaut, so dass dieser interne Parteibeschluss fortan als Erlass vom 29. August 1964 in die Rechtsgeschichte eingegangen ist. Allerdings wurde dadurch die deutsche Minderheit nur von dem Vorwurf einer aktiven Zusammenarbeit mit dem Feind freigesprochen und der gesetzwidriger Ukas aus dem Jahr 1941 nicht aufgehoben, sondern nur abgeändert.

Zwei Abordnungen deutscher Aktivisten verhandelten im Januar und Juli 1965 in Moskau, darunter mit dem damaligen Staatspräsident Anastas Mikojan, über die vollständige Rehabilitation der Volksgruppe, erfuhren aber eine unmissverständliche Absage. Auch Unterschriftenlisten von Tausenden von Rückkehrwilligen hatten keinen Erfolg. Angesichts der damals beinahe hermetisch abgeriegelten Grenzen der UdSSR konnten sich die Machthaber im Kreml die politisch-rechtliche Minderstellung und sprachlich-kulturelle Perspektivlosigkeit der deutschen Bevölkerung erlauben.

Scheinversuch einer Autonomie in Kasachstan

Die harte und restriktive Haltung der Sowjetführung führte nicht nur zu Resignation, dem Rückzug ins Private oder einer Zufluchtsuche in einer religiösen Gemeinde, sondern leitete zudem einen weitreichenden Gesinnungswandel der deutschen Minderheit von durchaus loyalen Sowjetbürgern zu potenziellen Emigranten ein. Das Ausmaß der Emigrationsbewegung und der damit eingehende außenpolitische Schaden zwang die Moskauer Zentrale offenbar, über eine geeignete Lösung der „deutschen Frage“ nachzudenken. In einer Denkschrift vom August 1978 schlug eine vom KGB-Chef Juri Andropow geleitete Kommission vor, eine territoriale Autonomie zu gründen, um die „ungesunden Emigrations- und nationalistischen Stimmungen zu bekämpfen.“ Bemerkenswert war die Begründung für die geographische Lage des künftigen Gebiets: Beinahe die Hälfte der Deutschen sei auf dem Territorium Kasachstans „fest verwurzelt“, dort befände sich eine große Anzahl der nationalen Nomenklatur-Kader, es gebe in der Unionsrepublik mehr als 230 dörfliche Ortschaften, in denen die Deutschen die Bevölkerungsmehrheit stellten. Daher schlug der Ausschuss vor, eine Deutsche Autonomie aus fünf Rayons der angrenzenden Gebiete Karaganda, Koktschetaw, Pawlodar und Zelinograd mit einer Fläche von 46.000 qkm und Jermentau als Zentrum zu bilden. Dort lebten bereits 202.000 Menschen, davon ca. 30.000 Deutsche. Offensichtlich verfolgte die Moskauer Zentrale das Ziel, die deutsche Minderheit gegen die kasachische Titularnationalität auszuspielen. Nachdem die Ortseinwohner von dem Ansinnen Bescheid bekommen haben, brachen im Juni 1979 in Zelinograd und anderen Städten Unruhen aus. Während die Staatsmacht sonst auf Unmutsäußerungen jeglicher Art außerordentlich heftig reagierte, blieben diesmal die politischen und personellen Konsequenzen aus. Das zeigt einmal mehr, dass sich Moskau nie ernsthaft um eine wirkliche Gleichstellung der Deutschen bemühte.

Nachhaltige Diskriminierung

Die Deutschen erlebten eine in der Sowjetunion einmalige, negative Bildungsentwicklung: diejenige Nationalität, die im Russischen Reich und am Vorabend des Zweiten Weltkrieges fast vollständig lese- und schreibkundig war und zu den am besten ausgebildeten Völkern der Sowjetunion zählte, verzeichnete 50 Jahre später unter den Dutzenden Nationalitäten der Sowjetunion den geringsten Anteil an Personen mit akademischen Abschlüssen! Das ging in erster Linie auf das Konto der großzügigen Förderung der wirtschaftlich rückständigen und bildungsfernen Ethnien im Rahmen ihrer Unions- und autonomen Republiken auf der einen Seite und der gezielten Unterdrückung und Diskriminierung der russlanddeutschen Volksgruppe auf der anderen Seite.

Besonders auffällig waren die Bildungserfolge der Orientvölker mit einer Unionsrepublik (Kasachen, Usbeken oder Tadschiken). Noch schwerwiegender als Diskriminierungen im sozialen und Bildungsbereich waren die sprachlich-kulturellen und moralischen Folgen der verweigerten öffentlichen Rehabilitierung. Im Gegensatz zu den anderen „Titularvölkern“ gab es kein einziges staatliches Museum, keinen einzigen Verlag, keine Forschungseinrichtung oder Kunstsammlung, die das kulturelle Erbe der deutschen Volksgruppe zusammengetragen, aufbewahrt, erforscht und propagiert hatte. Bis Ende der 1980er Jahre durfte in russischer Sprache nur ein einziger wissenschaftlicher Aufsatz über die Wolgadeutschen erscheinen.

Ebenfalls hat man den Dienst von Zehntausenden (Sowjet)Deutschen in den Reihen der Roten Armee vor 1941 und danach in den kämpfenden Truppen, aber vor allem ihre Mobilisierung und der aufopferungsvolle Einsatz im Hinterland im Rahmen der sogenannten „Arbeitsarmee“ in wissenschaftlichen Monographien und persönlichen Erinnerungen der Zeitzeugen, in Massenmedien und musealen Ausstellungen jahrzehntelang bewusst ausgeblendet. Es kursierten weiterhin Gerüchte von faschistischen Fallschirmjägern, aufständischen Gruppen, Hakenkreuzfähnchen, versteckten Waffenlagern, Saboteuren und Schädlingen, zahlreichen Spionen etc., obwohl schon zur Chruschtschow-Zeit diese erfundenen Anschuldigungen im Laufe sorgfältiger Überprüfung zahlreicher politischer Strafprozesse der 1930er-1940er Jahre keine Bestätigung gefunden haben, und die darin verurteilten Deutschen vollständig rehabilitiert worden sind.

Perestrojka und neue Hoffnungen

Die Liberalisierung nach dem Machtantritt von Michail Gorbatschow schuf gewisse Voraussetzungen für die unvoreingenommene Aufarbeitung der Geschichte der deutschen Minderheit und ihre vollständige Rehabilitierung. Getragen von diesen insgesamt positiven politischen und gesellschaftlichen Veränderungen, gründeten die deutschen Aktivisten Ende März des Jahres 1989 die unionsweite Gesellschaft „Wiedergeburt“ für Politik, Kultur und Bildung. Ihr oberstes Ziel bestand laut Statut darin, „nationale Bedürfnisse […] der über zwei Millionen Sowjetdeutschen zu befriedigen und vor allem die unrechtmäßig aufgelöste Autonome Republik der Sowjetdeutschen an der Wolga … wiederherzustellen.“ Der zielstrebigen Lobbyarbeit der Vertreter der Gesellschaft „Wiedergeburt“ und einer Reihe in den Obersten Sowjet der UdSSR nach dem neuen Wahlmodus im März frei gewählten, deutschen Abgeordneten war es zu verdanken, dass die Nationalitätenkammer dieses höchsten Staatsorgans am 12. Juni 1989 eine „Kommission für Probleme der Sowjetdeutschen“ einberief.

Einige Monate später stimmte der Oberste Sowjet in seiner Sitzung am 28. November den Schlussfolgerungen und Vorschlägen dieser Deputiertenkommission zu, die Wiederherstellung der deutschen Autonomie in den alten Grenzen einzuleiten. Eine gerechte Lösung des „deutschen Problems“ schien zum Greifen nah zu sein.

Allerdings regte sich schon im Frühling 1989, insbesondere nach der massenmedialen Berichterstattung über die Gründung der Gesellschaft „Wiedergeburt“, aktiver Widerstand vor allem im Gebiet Saratow gegen jegliche Autonomiepläne. Zudem stellten die Unions- und russländische Regierung weder im Jahr 1989 noch später finanzielle und materielle Mittel für soziale und wirtschaftliche Aufbauprogramme zur Verfügung. Das ließ unweigerlich den Verdacht aufkommen, dass die Unterbringung der zurückkehrenden Deutschen und ihre Versorgung mit Arbeitsplätzen und sozialen Leistungen vornehmlich auf Kosten der beiden Aufnahmegebiete erfolgen und somit zu einer weiteren Verschlechterung der ohnedies angespannten wirtschaftlichen und Versorgungslage führen werde.

Dieser Protest äußerte sich in zahlreichen Petitionen an zentrale Machtorgane und Resolutionen der Betriebsversammlungen, in Streikdrohungen und massenhaften Kundgebungen und nahm schnell organisierte Formen an. Die Autonomiegegner schreckten nicht vor offenen und latent deutschfeindlichen und auch vor beleidigten Slogans zurück. Aussagen und Spruchbände wie „Stalin hat recht gehabt mit der Aussiedlung der Deutschen“, „Nein zur deutschen Autonomie im Wolgagebiet“ oder „Na saratowski karawaj rot ne razewaj – Reiß‘ deinen Mund nicht auf in Richtung des Saratower Brotlaibes [um ihn kostenlos zu verzehren]“ machten die Runde.

Der ihnen offen entgegengebrachte Hass seitens der russischen Bevölkerungsmehrheit sowie die Vehemenz der haltlosen Unterstellungen haben die gesetzestreuen Deutschen zutiefst verletzt: als zuverlässige Arbeitskräfte waren sie der Sowjetunion sehr willkommen, aber als gleichberechtigtes sowjetisches (russländisches) Volk mit eigenständiger Sprache und Kultur, mit Recht auf ein angestammtes Siedlungsgebiet und auf lokale Selbstverwaltung sind sie bis heute höchst unerwünscht. Nicht von ungefähr verzeichnete man seit 1990 den sprunghaften Anstieg der gestellten Anträge zur Ausreise nach Deutschland.

Enttäuschungen unter Jelzin 1991-1999

Angesichts des fortschreitenden Zerfalls des sowjetischen Vielvölkerstaates und der zunehmenden Machtlosigkeit der politischen und legislativen Institutionen auf Unionsebene richteten sich die Hoffnungen der deutschen Aktivisten verstärkt auf die russländische Führung unter dem charismatischen Vorkämpfer für politische und marktwirtschaftliche Reformen, Boris Jelzin. Leider konnte auch die russländische Staatsführung, ähnlich wie zuvor die Unionsregierung, sich nicht zu einer rechtsstaatlichen Losung des deutschen Problems durchringen, obwohl es an vollmundigen Bekundungen der Solidarität nicht mangelte. Andersherum versuchte man die Aufmerksamkeit von der Wolga auf zwei nationale, deutsche Landkreise in Sibirien zu lenken: im Juli 1991 erfolgte die Gründung des Rayons „Halbstadt“ im Bestand der Region Altaj und im Februar 1992 „Asowo” in der Nähe von Omsk. Diese ländlichen Territorien mit je 1.400 qkm Fläche erfuhren zunächst als gepriesene „Insel der Hoffnung“ von der der bundesdeutschen Seite vielfaltige Unterstützung. Hunderte von Millionen DM wurden in den Jahren 1992-1999 für die Errichtung von Schlachthöfen, Käsereien und für Objekte der sozialen Infrastruktur ohne einen nennenswerten Effekt – im Sinne einer Ermunterung der deutschen Bevölkerung zum Verbleib in Russland – ausgegeben.

Ob die beiden administrativen Rayons mit der erdruckenden Dominanz des landwirtschaftlichen Sektors und den fehlenden politischen Interessenvertretungen, mit kaum wahrnehmbaren sozioökonomischen Gestaltungsmöglichkeiten und einer archaisch wirkenden Folklorisierung des kulturellen Lebens eine wirkliche Zukunftsperspektive für die bereits mehrheitlich in Städten lebenden Russlanddeutschen aufweisen konnten, darf getrost bezweifelt werden. Auch die ländliche Bevölkerung sah für sich keine tragfähige Perspektive: bis Ende 1998 wanderte allein aus dem Rayon „Halbstadt” 80 Prozent der angestammten deutschen Bevölkerung aus. Diese sibirischen Landkreise fungieren nun in erster Linie als Auffangbecken für Flüchtlinge und Migranten aus dem benachbarten Kasachstan.

Heutige Lage der deutschen

Minderheit in Russland

Bis heute vermeidet es die russländische Führung hartnackig an dem nationalen Trauertag, der jährlich am 28. August an den Deportationserlass des Jahres 1941 erinnert, teilzunehmen oder auch nur ihr Mitgefühl zu äußern. In den acht Jahren seiner Regierungszeit ist der russische Präsident Putin kein einziges Mal auf das tragische Schicksal der deutschen Landsleute eingegangen. Auch Präsident Medwedew weigerte sich, eine gemeinsame deutsch-russische Erklärung angesichts des 70. Trauertags der Deportation abzugeben.

Die Volkszählung 2002 in Russland zeigte erneut, dass der akademische Bildungsstand der deutschen Minderheit mit 103 Hochschulabsolventen auf 1.000 Personen im Alter von 15 Jahren und älter noch wesentlich unter dem Landesdurchschnitt von 157 liegt, was eine unmittelbare Folge der direkten und indirekten Diskriminierungen darstellt. Auch das im September 2007 nach zähem Ringen beschlossene föderale Zielprogramm für die „Entwicklung des sozioökonomischen und ethno-kulturellen Potentials der Russlanddeutschen“ für die Laufzeit von 2008 bis 2012 wird an diesem unbefriedigenden Zustand nichts ändern: das Gros der vorgesehenen bescheidenen Mittel sind für solche Projekte wie Wohnungs- und Krankenhausbau in den Landkreisen Asowo und Halbstadt in Sibirien oder für Kläranlagen und die Kanalisation in einigen anderen dörflichen Siedlungen geplant.

Die insgesamt positiven politischen Änderungen seit 1985, wie etwa die Achtung der Menschenrechte und die individuelle, formalrechtliche Gleichstellung als Staatsbürger können daher nicht darüber hinwegtäuschen, dass die ausgebliebene politisch-territoriale Rehabilitierung, das Fehlen einer nationalen Autonomie auch für den Einzelnen schwerwiegende Nachteile barg und weiterhin birgt.

Die 1993 angenommene, neue Verfassung der Russländischen Föderation führte noch einmal in aller Deutlichkeit vor Augen, dass die deutsche Minderheit gegenüber den Völkern mit eigenem, autonomem Territorium besonders in dem politischen und kulturellen Bereich gravierenden, strukturellen Benachteiligungen ausgesetzt ist. Die letzteren besitzen laut Verfassung das Recht, ihre Vertreter in den Föderationsrat, in die zweite, legislative Kammer des Parlaments, zu entsenden. Laut Artikel 104 steht den Mitgliedern des Föderationsrates neben den Gesetzgebungsorganen der einzelnen Republiken und Territorien das Recht einer Gesetzesinitiative zu. Hinzu kommt, dass der Artikel 68, Abs. 2 der Verfassung nur den Republiken das Recht zubilligt, neben dem Russischen auch die Sprache der namensgebenden Nation als Staatssprache auf ihrem Territorium zuzulassen. Demzufolge erfährt die Sprache und somit die Kultur der Statusvölker eine gezielte staatliche Förderung und Unterstützung.

Aus diesem Grund verfügen z.B. die Kalmücken (Volkszählung 2002: 173.996 Menschen), Jakuten (443.852) oder Burjaten (445.175) als Titularnationen mit eigenem Territorium über wesentlich mehr Möglichkeiten, ihren legitimen wirtschaftlichen, politischen oder sprachlich-kulturellen Forderungen Gehör zu verschaffen – sowohl durch ihre Vertreter und Abgeordnete in Moskau als auch auf lokaler Ebene – als die zwar zahlenmäßig größere, aber verstreut lebende „territoriumslose“ deutsche Minderheit (597.212 Personen). Diese Völker verfügen über ein muttersprachliches Bildungs-, Zeitungs-, Verlags-, Funk- und Fernsehwesen, über nationale Museen und Archive, Opernhäuser, Republikzeitungen und Literaturzeitschriften, Forschungsinstitute der nationalen Geschichte und Kultur, über Denkmalpflege, professionelle Theater und Tanzgruppen, nationale Universitäten und Hochschulen. Diese Institutionen werden dauerhaft finanziert und weiter ausgebaut, ohne auf ausländische Hilfe oder zeitweilige Sonderprogramme angewiesen zu sein. Und gerade solche bildungsrelevanten, kulturellen und identitätsstiftenden Einrichtungen werden der deutschen Minderheit bewusst vorenthalten, worauf ihre geringen Kenntnisse der deutschen Sprache, ihr unterdurchschnittlicher Bildungsstand und Urbanisierungsgrad sowie ihre eingeschränkte, soziale Mobilität zurückzuführen sind. So wird das Ausmaß der ethnischen Ungleichheit auch im heutigen Russland ersichtlich.

Die staatlicherseits verweigerte Rehabilitierung wirkt sich auch in anderer Hinsicht verheerend auf die Betroffenen aus: Obwohl nach dem Zerfall der UdSSR die meisten Mythen und Symbole der Sowjetmacht zunehmend diskreditiert wurden, gewinnt der Kult des „Großen Vaterländischen Krieges“ – so wird der deutsch-sowjetische Krieg 1941-45 noch heute im postsozialistischen Russland genannt – als Identifikationsfaktor immer mehr an Bedeutung. Den Kernpunkt der ideologischen Beschwörung bilden Patriotismus und Heldenkult; sorgfältig wird der Stolz auf den Sieg über Deutschland und die moralische Überlegenheit gegenüber den „Deutschen-Faschisten“ kultiviert. Gleichzeitig rückt die offizielle Propaganda Schattenseiten, die nicht ins glorreiche Szenario passen, an den Rand der gesellschaftlichen Wahrnehmung: Komplizenschaft mit Hitler-Deutschland 1939-1941, Kollaboration eines beträchtlichen Teils der sowjetischen Bevölkerung mit den Besatzern, Elend und Sterben im Gulag, Deportationen ganzer Völker, Hungertod und Repressionen im Hinterland und vieles andere mehr.

Die Russlanddeutschen als so genannte Stellvertreter jener Nation, die gegen die Sowjetunion den verlustreichen Krieg entfesselt hat, leiden weiterhin moralisch und psychisch besonders schwer unter den Folgen derartiger „Vergangenheitsbewältigung“. Umso mehr, weil die nach wie vor ausgebliebene Wiederherstellung der deutschen Wolgarepublik nicht selten als handfeste Bestätigung ihrer vermeintlichen Schuld gedeutet wird. Bis heute gibt es in der Russländischen Föderation kein zentrales Mahnmal für die deutschen Opfer der Deportationen und Arbeitslager, kein nationales Museum und Dokumentationszentrum, keine einzige Gedenkstätte auf dem Gelände eines ehemaligen Arbeitslagers. Im Schulunterricht wird ihre Verfolgung und Diskriminierung zur Sowjetzeit kaum thematisiert.

Russlanddeutsche in der Bundesrepublik

Bis 1986 bekamen 95.107 Deutsche aus der UdSSR die Erlaubnis, in die Bundesrepublik ausreisen; seit 1960 durften nach sowjetischen Angaben 16.411 Personen zumeist deutscher Herkunft in die DDR übersiedeln. Von lediglich 460 Personen (1985) schnellten die Aussiedlerzahlen aus der Sowjetunion auf 147.950 (1990), um im Jahr 1994 den Höchststand mit 213.214 Rückkehrern zu erreichen.

Inzwischen kam es zur Wiedervereinigung und die UdSSR löste sich auf. Die rapide steigenden Aussiedlerzahlen veranlasste die Bundesregierung, eine Reihe einschränkender Maßnahmen einzuführen. Zum 1. Juli 1990 traf das Aussiedleraufnahmegesetz in Kraft, demnach eine Antragstellung nur aus dem betreffenden Land möglich ist. Durch das Kriegsfolgenbereinigungsgesetz, das am 1. Januar 1993 die Rechtsgrundlage zur Aufnahme von Personen deutscher Herkunft aus den Ländern der GUS und anderen osteuropaischen Staaten vorlegte, wurde der Kreis potentiell Berechtigter stark eingeschränkt. Weitere gesetzliche Hürden und Einschränkungen traten im Laufe des Jahres 1996 hinzu. Zu der wichtigsten Voraussetzung für die Anerkennung als (Spät)Aussiedler avancierten „familiär vermittelte Kenntnisse der deutschen Sprache“; sie musste „natürlich wirken“, vom Elternhaus vermittelt werden und nicht ein „künstliches, erlerntes“ Hochdeutsch sein. Für Hunderttausende Russlanddeutsche stellte diese Regelung ein schwer zu überwindendes Hindernis dar, da gerade die Deportation, die absichtliche Zerstreuung aus den kompakten Siedlungen auf dem riesigen Territorium Sibiriens und Kasachstans, das Leben in gemischtnationaler und russischsprachiger Umgebung usw. unausweichlich zum Verlust der deutschen Muttersprache führte.

Das zum 1. Januar 2005 in Kraft tretende Zuwanderungsgesetz verschärfte zusehends die Aufnahmekriterien, vor allem die Beherrschung der deutschen Sprache wurde, die historischen Gründe des Sprachverlustes geradezu ignorierend, noch strenger und breiter überprüft. Eine schwerwiegende Neuerung bestand darin, dass auch nichtdeutsche Familienmitglieder des Antragsstellers einem Sprachtest zu unterziehen waren. Von da an setzte ein beschleunigtes Sinken der Aussiedlerzahlen ein: waren es 2004 noch 58.728 Betroffene, so begrenzte sich die Zahl zwei Jahre später nur noch auf 7.626 und 2010 lediglich auf 2.297 Personen. Gegenwärtig wird die Zahl der Deutschen in den Ländern der GUS auf ca. 0,7 Mill. Menschen geschätzt.

Neben diesen gesetzlichen Restriktionen, die den Zuzug von Russlanddeutschen beinahe zum Erliegen brachten, war ihre gesellschaftliche Akzeptanz in Deutschland nicht immer unumstritten. In zahlreichen Presse- und Fernsehberichten wurden die übergesiedelten Russlanddeutschen vornehmlich als Problemfaktor dargestellt: eine angeblich hohe Kriminalität, Gewaltbereitschaft, Arbeitslosigkeit, Gettoisierung, schlechte Deutschkenntnisse und mangelnde Integration sind dabei Begriffe, die am häufigsten fallen. Erst die im Januar 2009 erschienene Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung „Ungenutzte Potentiale. Zur Lage der Integration in Deutschland“ führte zu einer merklichen Versachlichung der medialen Darstellung. Hier wurden zum ersten Mal verschiedene Zuwanderergruppen auf ihre Anpassungsleistungen verglichen; dabei schnitten die Russlanddeutschen besonders positiv ab. Vor allem die zweite, hier im Lande geborene Generation, unterscheidet sich kaum von den einheimischen Altersgenossen.

Schlussfolgerungen

Kollektivrechte einer Minderheit sind von den individuellen Bürgerrechten ihrer Mitglieder nicht zu trennen. Wenn eine nationale, religiöse oder soziale Gemeinschaft in ihrer existenziellen Rechten – in unserem Fall geht es um die Wiederherstellung der territorialen Autonomie – gegenüber anderen Gruppen benachteiligt wird, dann hat es unmittelbare Auswirkungen auf die in der Verfassung deklarierten Grundrechte, auf persönliche Entfaltungsmöglichkeiten. Das Beispiel der deutschen Minderheit in der einstigen Sowjetunion und im heutigen Russland spiegelt diese enge Verzahnung eindrucksvoll wieder. Solange in der Russländischen Föderation die rechtswidrig aufgelöste Wolgarepublik nicht wiederhergestellt und die russlanddeutsche Volksgruppe nicht die gleichen Rechte wie die übrigen Nationalitäten bekommt, sollten die Vertreter dieser leidgeprüften Minderheit einen grundsätzlichen Anspruch auf die Übersiedlung in die Bundesrepublik Deutschland haben. Die historischen Erfahrungen der Millionen Bundesbürger russlanddeutscher Herkunft bilden nicht nur die Grundlage ihrer eigenen positiven Identität, sondern sind inzwischen zu einem integralen Bestandteil der deutschen Geschichte geworden. Es ist höchste Zeit, dass ihre Vergangenheit als Teil der nationalen bzw. der europäischen Erinnerungskultur angemessen wahrgenommen wird.

————————————————————————————————————-

Drei Vorschläge und Forderungen angesichts des 70. Trauertags der Deportation

1. Bestimmungen über die Einreise, Einbürgerung oder Eingliederung von Opfern antideutscher Politik aus den Ländern der GUS soll nicht im Zuwanderungsgesetz, sondern in einem gesonderten Rechtsakt geregelt werden, mit Zustimmung der Vertretungsorganisationen.

Die Deutschen in Russland sind in erster Linie Opfer des Stalinismus. Das hat das russländische Parlament im Gesetz vom 26. April 1991 zur Rehabilitierung der repressierten Völker unmissverständlich anerkannt. Die russlanddeutsche Zuwanderung ist somit eine direkte Folge des „lang anhaltenden Echos von ungesühnten stalinistischen Verbrechen“. Der von NS-Deutschland begonnene Krieg lieferte bekanntlich den Vorwand für Beraubung, Deportation und Unterdrückung dieser Minderheit. Die Bundesrepublik hat ihren Anteil an der Verantwortung für das schwere Schicksal dieser leidgeprüften Menschen anerkannt und ihnen die Möglichkeit zur Übersiedlung und Eingliederung eingeräumt. Das war und bleibt ein ehrenvolles Zeichen der Solidarität und Wiedergutmachung für das erlittene Unrecht, das freilich bis in die Gegenwart nachwirkt. Die deutsche Minderheit in der Russländischen Föderation (RF) wird faktisch bis heute benachteiligt. Die Russlanddeutschen aus diesem Staat wie auch aus anderen den Ländern der GUS ersuchen die Übersiedlung in die Bundesrepublik aufgrund ganz anders gelagerten historischen Zusammenhängen und Beweggründen als „klassische“ Zuwanderergruppen wie Arbeitsmigranten oder Asylsuchende.

2. Die Kriterien für die Aufnahme der deutschen Kriegsfolgenopfer aus den Nachfolgestaaten der UdSSR sollten modifiziert werden.

Solange die Russlanddeutschen in der RF nicht die gleichen Gruppenrechte wie andere Völker bekommen werden, soll die pauschale Annahme des nachwirkenden Kriegsfolgenschicksals zeitlich unbefristet bestehen bleiben. Dasselbe gilt für die Betroffenen aus anderen Nachfolgestaaten der einstigen UdSSR. Bei der Feststellung der Aussiedler-Voraussetzungen sollte endlich von den im Falle der Russlanddeutschen überholten abstammungs-sprachlich-kulturellen Definitionen des „Deutschseins“ abgesehen und zu dem einzig angemessenen Kriterium des Kriegsfolgenschicksals übergegangen werden: dem Faktum der Verfolgung und Diskriminierung als Person deutscher Herkunft. Wenn der Antragsteller persönlich, seine Eltern oder Großeltern direkte Opfer ethnischer Repressionen und Benachteiligungen waren, dann muss dem Betroffenen ein grundsätzlicher Anspruch auf Aufnahme in Deutschland zustehen.

Zum Nachweis der Verfolgung soll vor allem der Rehabilitierungsschein dienen, der nach der Prüfung entsprechender KGB- oder NKWD-Unterlagen von Gerichts- und anderen zuständigen Behörden ausgestellt wird. Diese Nachweise werden den repressierten Bürgern seit 1989 in der vormaligen UdSSR und später in den Nachfolgestaaten auf Antrag ausgestellt. Alle anderen Voraussetzungen zur Anerkennung als „(Spät)Aussiedler“ sollten dieser wichtigsten Feststellung untergeordnet werden.

3. Russlanddeutsches Museum neben einem Dokumentations- und Forschungszentrum.

Im vereinigten Deutschland stellen die 2,7 Millionen Russlanddeutschen einen bedeutenden, demographischen, wirtschaftlichen und soziokulturellen Faktor dar. Für ihr Selbstverständnis spielt die Erinnerung an die Unterdrückung und Verfolgung eine prägende Rolle. Dabei waren die Deutschen aus Russland nicht nur Objekte staatlicher Politik, sondern traten auch als handelnde und bestimmende Personen auf, die Widerstand, Protest und Verweigerung leisteten. Ihre Jahrhunderte lange Geschichte ist von Pioniergeist, harter Arbeit und Behauptungswillen gekennzeichnet.

Oft wird anerkennend unterstrichen, dass sie der Bevölkerungszahl nach das 17. Bundesland bilden. Im Gegensatz zu einem real existierenden Bundesland, das mit Hilfe Dutzender Museen und Forschungseinrichtungen die regionale Geschichte und Kultur in vielfaltiger Weise zu erfassen, aufzubewahren, zu erforschen und darzustellen pflegt, gibt es allerdings in der BRD für die russlanddeutschen Einwohner keine einzige wissenschaftliche Institution, weder ein eigenständiges Forschungsinstitut oder Staatsmuseum noch ein nationales Archiv oder ein Bibliotheks- und Dokumentationszentrum. Diese fehlende institutionelle Verankerung ist ein maßgeblicher Grund dafür, dass unter der einheimischen Bevölkerung kaum Kenntnisse über den besonderen historischen Werdegang und die einzigartige Kultur der russlanddeutschen Minderheit vorhanden sind. Es ist längst überfällig, ein klares Symbol der Erinnerung an das kollektive Schicksal der russlanddeutschen Bundesbürger zu setzen, sei es in Form eines ihnen gewidmeten Museums oder eines Forschungs- und Dokumentationszentrums.