Die Himmelsscheibe von Nebra zeigt die weltweit älteste bisher bekannte konkrete Darstellung des Kosmos und ist ein einzigartiges Zeugnis der Menschheitsgeschichte. Die 3.600–4.100 Jahre alte runde Bronzescheibe von 32 cm Durchmesser zeigt die Sonne – je nach Deutung auch den Vollmond –, eine Mondsichel sowie insgesamt 32 goldene Sterne. Sieben davon stehen eng beieinander und werden als die Plejaden interpretiert. Randseitig befinden sich auf ihr später hinzugefügte „Horizontbögen“. Einer der Horizontbögen wurde entfernt oder ging verloren. Die bootsähnliche „Sonnenbarke“ auf der unteren Seite wird als mythisches Element interpretiert. Später wurde der Rand der Himmelsscheibe durchlocht.

Elemente des Tag- und Nachthimmels vermischen sich vor einem abstrakten Sternennetz. Sonne und Mond werden aber nicht nur in ihrem Himmelslauf abgebildet, sondern auch erklärt. Zwischen den Horizonten erscheint ein Schiff in nächtlicher Fahrt über den Himmelsozean. Es ist hier zum ersten Mal als zentrales mythisches Symbol in Europa überliefert. 2013 wurde sie in das UNESCO Dokumentenerbe „Gedächtnis der Welt“ aufgenommen.

Interpretation und Bedeutung

Die Himmelsscheibe diente gemäß derzeitigen Erkenntnissen als astronomische Erinnerungsstütze für Beobachtungen des Himmels. Die Plejaden konnten zur Bestimmung des Zeitpunkts von Aussaat und Ernte genutzt werden. Dieser Zusammenhang wurde vom altgriechischen Dichter Hesiod überliefert und ist wahrscheinlich bereits seit dem Beginn der Jungsteinzeit (etwa 10.000 v. Chr.) bekannt.

Die seitlichen Horizontbögen markieren die Auf- und Untergangspunkte der Sonne im Verlauf eines Jahres, ihre Enden weisen auf markante Punkte hin, die sich vom Fundort der Himmelsscheibe auf dem Mittelbergplateau nahe Nebra im heutigen Sachsen-Anhalt aus anvisieren lassen. Darüber hinaus verschlüsselt die Himmelsscheibe eine komplexe Schaltregel, die dazu diente, Sonnen- und Mondjahr in Einklang zu bringen, denn ein Jahr besteht nicht aus 12 gleich langen Monaten.

Die abstrakten Darstellungen auf der Scheibe sind außergewöhnlich, weil sie jahrzehntelange genaue Himmelsbeobachtungen und einen hohen Abstraktionsgrad voraussetzen, den man bislang bei bronzezeitlichen Menschen (3.300 – 1.200 v. Chr.) außerhalb der Hochkulturen im Vorderen Orient nicht vermutet hatte. (Die Priester im alten Ägypter konnten bekanntlich Sonnenfinsternisse vorhersagen, wie im Film „Pharao“ mit Barbara Brylska als Priesterin Kama glänzend dargestellt.) Außerdem lassen sie Rückschlüsse auf das bronzezeitliche Weltbild zu: Wie eine Kuppel wölbt sich der Himmel über eine flache Erde.

Fundumstände: Ein Krimi der besonderen Art

Verwickelt und spannend, fast wie ein Krimi liest sich die Geschichte ihrer Auffindung: Zwei Männer gruben die Scheibe im Jahr 1999 zusammen mit zwei reich verzierten Schwertern, zwei Beilen, den Resten zweier Armspiralen und einem Meißel auf dem Mittelberg in Wangen bei Nebra, nicht weit von Halle/Saale, aus. Die beiden Raubgräber, die mit einer Metallsonde nach vorgeschichtlichen Metallfunden suchten, hatten keineswegs vor, ihre Funde ordnungsgemäß beim Archäologischen Landesamt abzuliefern, sondern verkauften sie.

Nach weiteren Stationen – die Objekte wurden auch Museen zum Kauf angeboten – konnte die Beute der Räuber im Jahr 2002 in einer fingierten Ankaufssituation durch den Landesarchäologen Dr. Harald Meller und unter Einsatz der Polizei in einem Baseler Hotel sichergestellt werden. Dank polizeilicher Ermittlungen konnte die Spur der Funde bis zum Mittelberg und zu den Raubgräbern zurückverfolgt werden. Die Nachgrabungen am Fundort, die Untersuchungen auf Echtheit der Funde, die Erkenntnisse bezüglich ihres Alters und ihrer Bedeutung und nicht zuletzt die Prozesse der Hehler und Raubgräber fanden ein großes Medienecho in aller Welt.

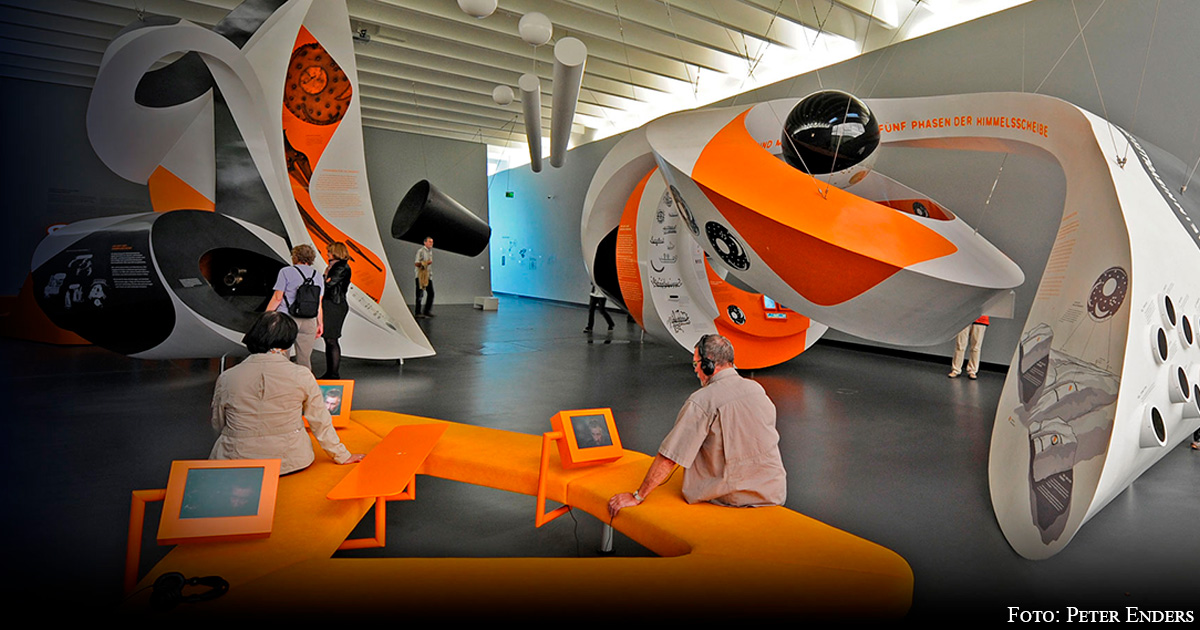

Hochmodernes Museum in Nebra

In der Nähe des Fundortes wurde ein modernes, interaktives Museum errichtet. Ein Besuch lohnt sich. Spektakuläre Ausgrabungen gibt es immer wieder auch in weniger bekannten Gegenden, in Deutschland ebenso wie in Kasachstan, wo in Taras und etwa 60 km weiter östlich Reste städtischer (!) Ansiedlungen gefunden wurden. Es heißt, dort wurden einst chinesische Eroberungsversuche abgewehrt, die vergleichbar seien mit dem Zurückschlagen der osmanischen Truppen vor Wien 1683.