Die ersten Tonaufnahmen kasachischer Musik entstanden nicht in Paris, sondern in der Steppe: Der deutsche Ethnograph Richard Karutz reiste zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch Mangystau und Turkestan, um das Leben der nomadischen Völker zu dokumentieren. Seine Wachszylinder und sein Buch bewahren ein einzigartiges Bild dieser Welt – lange bevor sie sich veränderte.

Der Name des deutschen Ethnographen und Reisenden Richard Karutz (1867–1945) nimmt einen besonderen Platz in der Geschichte der Weltethnographie und der Musikwissenschaft ein. Seine frühen Tonaufnahmen gelten als die ersten Zeugnisse kasachischer Volksmusik, entstanden lange vor den bekannten Auftritten von Ämre Qashaubaev in Paris. Karutz erforschte Kultur, Alltag und musikalische Traditionen der Völker, die auf dem Gebiet des heutigen Kasachstans lebten, und er besaß ein feines Gespür für die Vielfalt der nomadischen Steppe. Sein wissenschaftliches Erbe und seine Aufnahmen rücken heute wieder verstärkt in den Fokus von Forschung und kulturellem Interesse.

Der Name des deutschen Ethnographen und Reisenden Richard Karutz (1867–1945) nimmt einen besonderen Platz in der Geschichte der Weltethnographie und der Musikwissenschaft ein. Seine frühen Tonaufnahmen gelten als die ersten Zeugnisse kasachischer Volksmusik, entstanden lange vor den bekannten Auftritten von Ämre Qashaubaev in Paris. Karutz erforschte Kultur, Alltag und musikalische Traditionen der Völker, die auf dem Gebiet des heutigen Kasachstans lebten, und er besaß ein feines Gespür für die Vielfalt der nomadischen Steppe. Sein wissenschaftliches Erbe und seine Aufnahmen rücken heute wieder verstärkt in den Fokus von Forschung und kulturellem Interesse.

Richard Karutz wurde am 2. November 1867 in Stralsund geboren. Er war ausgebildeter Hals-Nasen-Ohren-Arzt, wandte sich jedoch bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts der Ethnographie zu. Ab 1896 leitete er die ethnographische Sammlung des Museums für Völkerkunde in Lübeck. Auf zahlreichen Reisen durch den Nahen Osten, den Kaukasus, Afrika sowie Mittel- und Zentralasien sammelte er Alltagsgegenstände, fertigte Zeichnungen, Fotografien und Tonaufnahmen an. 1945 kam er während der Bombardierung Dresdens ums Leben und hinterließ ein wertvolles wissenschaftliches Werk.

Im Jahr 1900 gründete der Berliner Universitätsprofessor Karl Stumpf das weltweit erste wissenschaftliche Zentrum zur Bewahrung von Tonaufnahmen traditioneller Musik, das sogenannte Phonogrammarchiv. Dort befinden sich auch die Aufnahmen, die Karutz im Jahr 1903 während seiner Reise durch Mangystau und Turkestan anfertigte. Lange Zeit galt die Aufnahme von Ämre Qashaubaev in Paris im Jahr 1925 als die erste Tonaufzeichnung kasachischer Musik. Archivfunde belegen jedoch, dass Karutz bereits zwei Jahrzehnte früher rituelle und volkstümliche Gesänge kasachischer Sänger auf Wachszylindern festhielt.

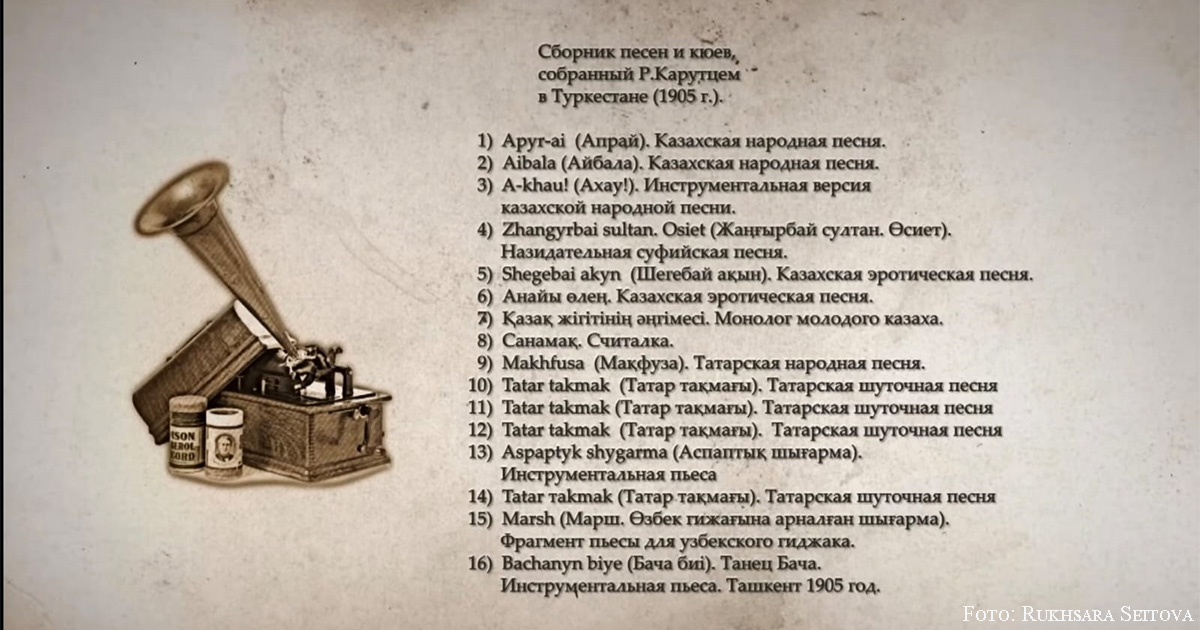

Im Berliner Phonogrammarchiv werden heute 16 Wachszylinder mit der Aufschrift „Turkestan, Sammlung von Richard Karutz“ aufbewahrt. Diese Zylinder gelten als die frühesten historischen Tonaufnahmen kasachischer Volksmusik. Nach dem Zweiten Weltkrieg gelangten Teile des Archivs vorübergehend nach Leningrad, wo Kopien angefertigt wurden. Die Originale kehrten später nach Berlin zurück. Die Kopien aber blieben nahezu unbeachtet, bis sie 2015 von einer Forschungsexpedition wiederentdeckt wurden, die ursprünglich nach dem Schädel des letzten kasachischen Khans Kenessary suchte.

Karutz und das klangliche Gedächtnis der Steppe

Die Expedition stand unter der Leitung von Askar Anuarbekuly Alimzhanov, damals Direktor der kasachischen Filiale der Fernsehgesellschaft Mir. Auf seine Initiative hin wurden die Originalaufnahmen im Berliner Museum für visuelle Anthropologie und Ethnologie identifiziert und erneut kopiert. Später übergab Alimzhanov in seiner Funktion als Direktor des Zentralen Staatlichen Archivs für Film-, Foto- und Tonaufnahmen der Republik Kasachstan diese Kopien an das Nationalarchiv. Junge Wissenschaftler, Historiker und Archäologen wie Yermek Dzhasybayev setzen sich heute dafür ein, die Geschichte Kasachstans breiter zugänglich zu machen und auch in deutscher Sprache zu veröffentlichen.

Die Expedition stand unter der Leitung von Askar Anuarbekuly Alimzhanov, damals Direktor der kasachischen Filiale der Fernsehgesellschaft Mir. Auf seine Initiative hin wurden die Originalaufnahmen im Berliner Museum für visuelle Anthropologie und Ethnologie identifiziert und erneut kopiert. Später übergab Alimzhanov in seiner Funktion als Direktor des Zentralen Staatlichen Archivs für Film-, Foto- und Tonaufnahmen der Republik Kasachstan diese Kopien an das Nationalarchiv. Junge Wissenschaftler, Historiker und Archäologen wie Yermek Dzhasybayev setzen sich heute dafür ein, die Geschichte Kasachstans breiter zugänglich zu machen und auch in deutscher Sprache zu veröffentlichen.

Tonaufnahmen auf Wachszylinder herzustellen war zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine anspruchsvolle technische Aufgabe. Der Phonograph verlangte präzise Einstellungen und absolute Stille, doch jede Minute Aufzeichnung war kostspielig. Trotz widriger Umstände wie Wind, Staub und starker Temperaturschwankungen gelang es Karutz, Gesänge, Instrumentalstücke sowie rituelle und religiöse Melodien aufzunehmen. Seine Aufnahmen vereinen Stimmen und Klänge verschiedener Völker Zentralasiens und dokumentieren die kulturelle Vielfalt in ihrem lebendigen Zusammenhang.

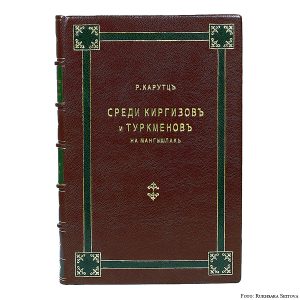

Karutz bereiste das Gebiet des heutigen Kasachstans 1903 und 1909. Seine Route führte von Samara über die Turkestan-Sibirische Eisenbahn nach Taschkent. Er studierte das Leben der Steppenvölker, ihre Bräuche, ihre Musik, ihre Folklore und ihr Handwerk. Das Ergebnis dieser Forschungen war das Buch „Unter Kirgisen und Turkmenen“, das 1911 im Berliner Ullstein-Verlag erschien. Es umfasst acht Kapitel und enthält eine detaillierte Karte der Kaspischen Region. Eine russische Übersetzung wurde im selben Jahr auf Initiative des Turkologen W.W. Radloff in St. Petersburg herausgegeben.

Das Buch beschreibt den Aufbau von Aulen und Jurten, Hochzeits-, Geburts- und Bestattungsbräuche, handwerkliche Tätigkeiten wie Schafschur, Weberei und Wollverarbeitung, Kleidung, Schmuck, Ernährung und Jagd sowie Märchen, Legenden und Lieder. Besonders wertvoll sind die Zeichnungen von Ornamenten und Alltagsgegenständen, die heutigen Forschern helfen, das Erscheinungsbild der traditionellen Kultur in Mangystau zu rekonstruieren. Karutz erlebte diese Kultur noch vor den großen Umbrüchen des 20. Jahrhunderts.

Fortwirkendes Erbe

Mehr als ein Jahrhundert später ist das Werk von Karutz erneut lebendig. Der kasachische Verleger und Forscher Bakhytzhan Bukharbai fand eine Originalausgabe des Buches, übersetzte es ins Kasachische und veröffentlichte eine neue Edition. Damit kehrte das wissenschaftliche und kulturelle Erbe von Karutz nach Kasachstan zurück. Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern untersuchen weiterhin die Tonaufnahmen, um den Klang historischer kasachischer Melodien zu rekonstruieren. Es entstehen Dokumentarfilme, Ausstellungen und Digitalisierungsprojekte, die die sogenannte Turkestan-Sammlung wieder zugänglich machen.

Heute gilt Karutz als einer der frühen europäischen Forscher, der die Kultur Kasachstans mit Respekt betrachtete. Seine Expeditionen dokumentieren nicht nur Fakten, sondern bewahren das Bild einer lebendigen nomadischen Zivilisation. Er verstand die Kulturen Zentralasiens als miteinander verbunden und erkannte den Wert ihrer Lebensweise im harmonischen Zusammenspiel von Mensch und Landschaft. In diesem Sinn kann er als einer der ersten Forscher betrachtet werden, der die nomadische Kultur als eine Art ökologischer Gemeinschaft begriff.

Das Vermächtnis von Richard Karutz zeigt, wie wissenschaftliche Neugier und ein aufrichtiges Interesse an einer Volkskultur einen Beitrag von internationaler Bedeutung hervorbringen können. Seine Wachszylinder bewahren die ersten Tonaufnahmen kasachischer Musik, und sein Buch bleibt eine unersetzliche Quelle zur Kultur und Geschichte von Mangystau. Mehr als 115 Jahre später wird sein Werk weiter erforscht, neu veröffentlicht und musikalisch wiederbelebt. Dies bezeugt, dass die Kenntnis der Geschichte die Menschen miteinander verbindet und dass die Reise des deutschen Forschers durch die Steppen Kasachstans den Beginn eines kulturellen Dialogs markierte, der bis in die Gegenwart reicht.

Mein Dank für die Bereitstellung der Informationen gilt Ermek Dzhasybaev, leitendem Experten des Zentralen Staatlichen Archivs für Film, Fotografien und Tonaufnahmen der Republik Kasachstan.

Evet, bu kitaptan haberim var; eski Türkmenlerin yaşamları hakkında birçok resim içeriyor. Bir Alman akademisyen tarafından yazıldığını ve araştırıldığını bilmiyordum. En azından bu akademisyenler sayesinde o dönemin insanlarının günlük yaşamlarının ve hayatlarının nasıl olduğunu biliyoruz. II. Dünya Savaşı zor bir dönemdi ve tüm bunlardan uzaklaşıp bir akademisyen olmak, yazmak ve incelemek kesinlikle kolay değil. Ancak eserlerinin kaybolmamış olması ve her şeyin günümüze ulaşmış olması şaşırtıcı. Kim bilir, belki de tüm bunları, yiyecekleri korumak gibi günlük yaşam derslerinden bazılarını ülkesine uygulamak için özel olarak incelemiştir. Sonuç olarak, o büyük çaplı savaş sırasında amacının ne olduğunu kimse bilmeyecek. Ama eserleri günümüze ulaşmış; bu olumlu bir sonuç.

Шындығында қазақ жерін зерттеген шетелдік ғалымдар өте көп. Олардың әрқайсысы қазақ тарихын зерттеу жұмысына өз үлестерін қосты. Солардың бірі неміс саяхатшысы Рихард Карутц. Бүгінде, мақалада көрсетілген 16 дыбыстық жазбалардың көшірмелері Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік кинофотоқұжаттар және дыбыс жазбалары архивінің қорында сақталуда. 120 жыл бұрын орындалған бұл әндерді тыңдап шығып, қазақ тілі сол кезден бері мүлдем өзгермегендігіне толықтай көз жеткізуге болады.

Өте жақсы ғылыми-танымдық мақала. Өз атымнан мақала авторына алғыс айта отырып шығармашылық табыстар тілеймін!