Renate Müller erinnert sich an ihre Kindheit, geprägt von den Erschütterungen des Zweiten Weltkrieges: Während ihr Vater in sowjetische Kriegsgefangenschaft geriet, wurde der Rest der Familie aus Schlesien vertrieben. Im Gespräch erzählt sie über ihre Familiengeschichte und davon, wie ihre Familie bis heute mit diesem Erbe umgeht.

Kindheit im Schatten des Krieges

Renate Müller (geb. Hoffmann) wurde 1938 im schlesischen Glatz, dem heutigen Kłodzko, geboren. Dort wuchs sie mit ihren Eltern und drei Geschwistern auf. Ihr Vater Richard, ein gelernter Bäckermeister, wurde bereits 1939 zur Wehrmacht eingezogen. Renate erinnert sich lebhaft an frühe Besuche beim Vater in der Armeeküche: „Da kann ich mich an diese riesengroßen Töpfe [und] Kessel erinnern. Ich war ja ein kleines Mädchen, und er hat mich hochgehoben, [damit] ich reingucken konnte.“

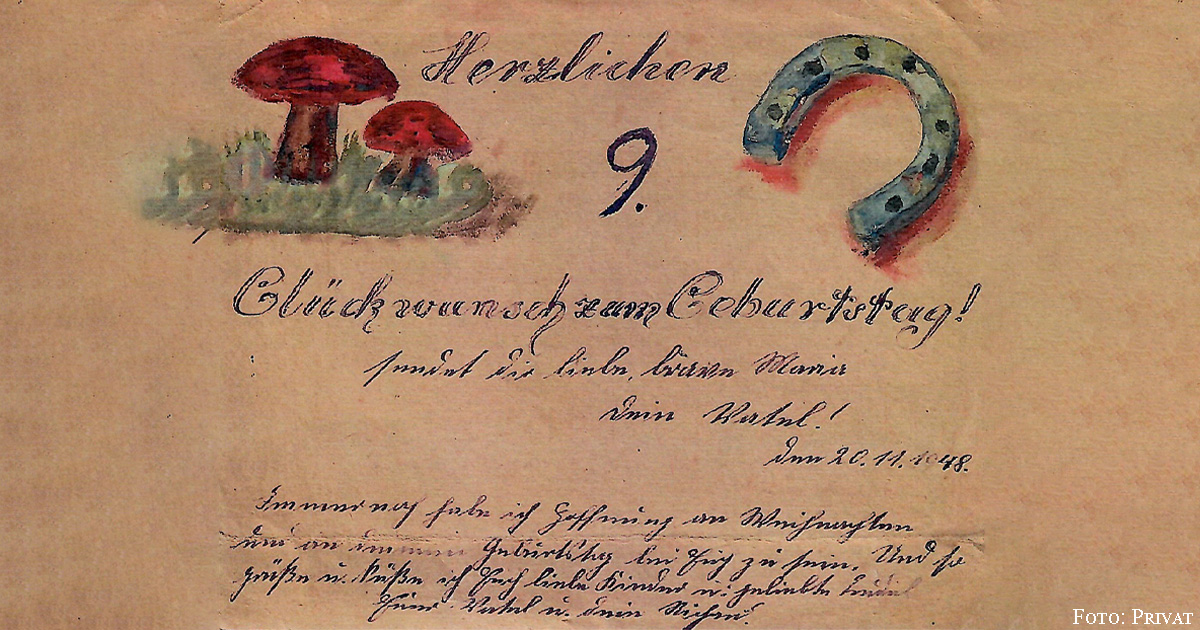

In den ersten Kriegsjahren hielt die Familie über Feldpost und gelegentliche Heimaturlaube Kontakt. Doch im Oktober 1944 erreichte die Familie Hoffmann ein vorerst letzter Brief. Danach herrschte jahrelang Funkstille, und die Ungewissheit über das Schicksal des Vaters lastete schwer auf der Familie. Erst drei Jahre später erfuhren sie, was mit ihm geschehen war.

Vertreibung aus dem heimischen Schlesien

Im Februar 1946 wurde die Familie Hoffmann aus ihrer Heimat Glatz in Schlesien vertrieben. Vorgewarnt wurde die Familie Hoffmann durch erste Vertriebene aus Oberschlesien, die für einige Wochen bei ihnen Unterschlupf fanden. Dank deren Erfahrungen konnte Renates Mutter einen kleinen Vorsprung beim Packen gewinnen. So „hat die Mutter alles, was möglich war, aus den Fotoalben rausgenommen und dieses kleine Köfferchen vollgepackt“. Dieses Köfferchen, gefüllt mit Fotos, Dokumenten und Urkunden, habe bis heute große Bedeutung- denn dank ihm besitzt Renate Müller noch wichtige Erinnerungen und Informationen zu ihrer Kindheit.

Im Februar 1946 wurde die Familie Hoffmann aus ihrer Heimat Glatz in Schlesien vertrieben. Vorgewarnt wurde die Familie Hoffmann durch erste Vertriebene aus Oberschlesien, die für einige Wochen bei ihnen Unterschlupf fanden. Dank deren Erfahrungen konnte Renates Mutter einen kleinen Vorsprung beim Packen gewinnen. So „hat die Mutter alles, was möglich war, aus den Fotoalben rausgenommen und dieses kleine Köfferchen vollgepackt“. Dieses Köfferchen, gefüllt mit Fotos, Dokumenten und Urkunden, habe bis heute große Bedeutung- denn dank ihm besitzt Renate Müller noch wichtige Erinnerungen und Informationen zu ihrer Kindheit.

Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus Schlesien und weiteren Ostgebieten war eine Folge des zweiten Weltkrieges und des deutschen Nationalsozialismus. Erste Flucht- und Vertreibungsbewegungen begannen bereits vor Kriegsende. Im Sommer 1945 beschlossen die Alliierten im Rahmen der Potsdamer Konferenz eine neue Grenzziehung, durch die Schlesien Polen zugeteilt wurde. Außerdem wurde eine Umsiedlung der deutschen Bevölkerung festgelegt, die im Potsdamer Abkommen geregelt ist.

Renate Müller war acht Jahre alt, als ihre Familie aus Glatz vertrieben wurde. Sie erinnert sich, wie eine Straße nach der anderen und eine Wohnung nach der anderen geräumt worden sei. Um möglichst viel mitnehmen zu können, hätten sie mehrere Lagen Kleidung übereinander angezogen. Auch die Situation am Bahnhof ist Renate Müller bis heute im Gedächtnis geblieben: Der Bahnsteig sei voller leerer Leiterwagen gewesen – Überbleibsel der Menschen, die bereits in den Tagen zuvor vertrieben worden waren.

Renate, ihre Mutter und ihre drei Geschwister seien dann gemeinsam mit anderen Vertriebenen mit dem Zug in „Viehwaggons“ nach Westen gebracht worden, während draußen die Schneelandschaft vorbeizog. Sie schildert: „in der Mitte stand so ein ganz kleiner, runder Ofen, und an den Seiten hatten alle ihr Gepäck so hoch gestapelt – was eben jeder mitnehmen konnte“.

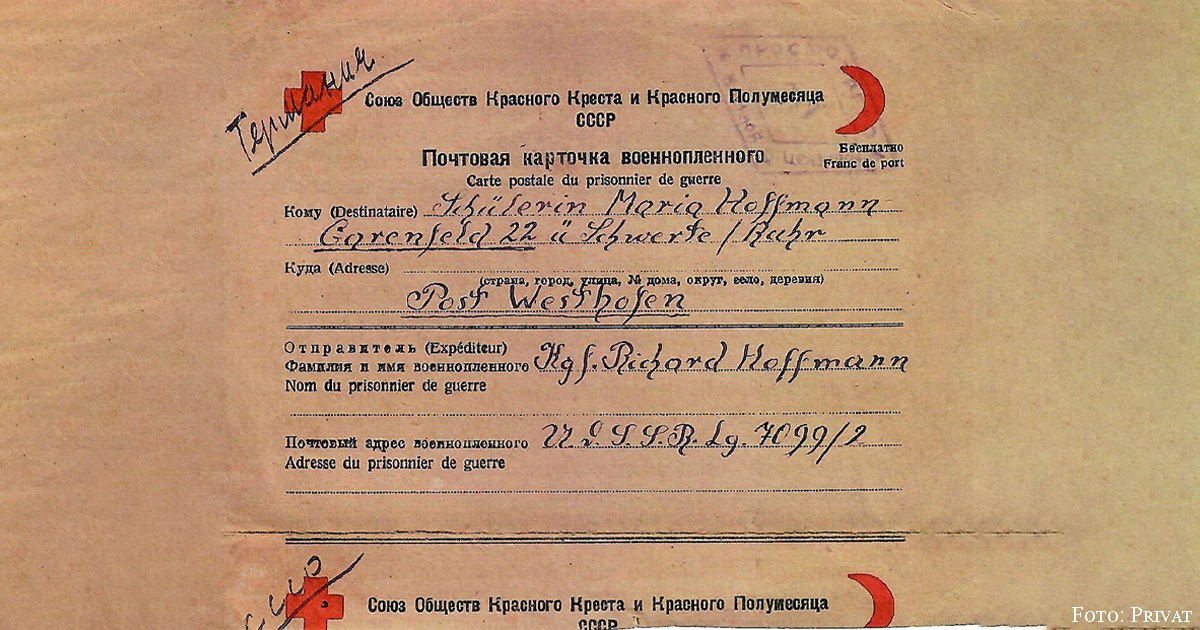

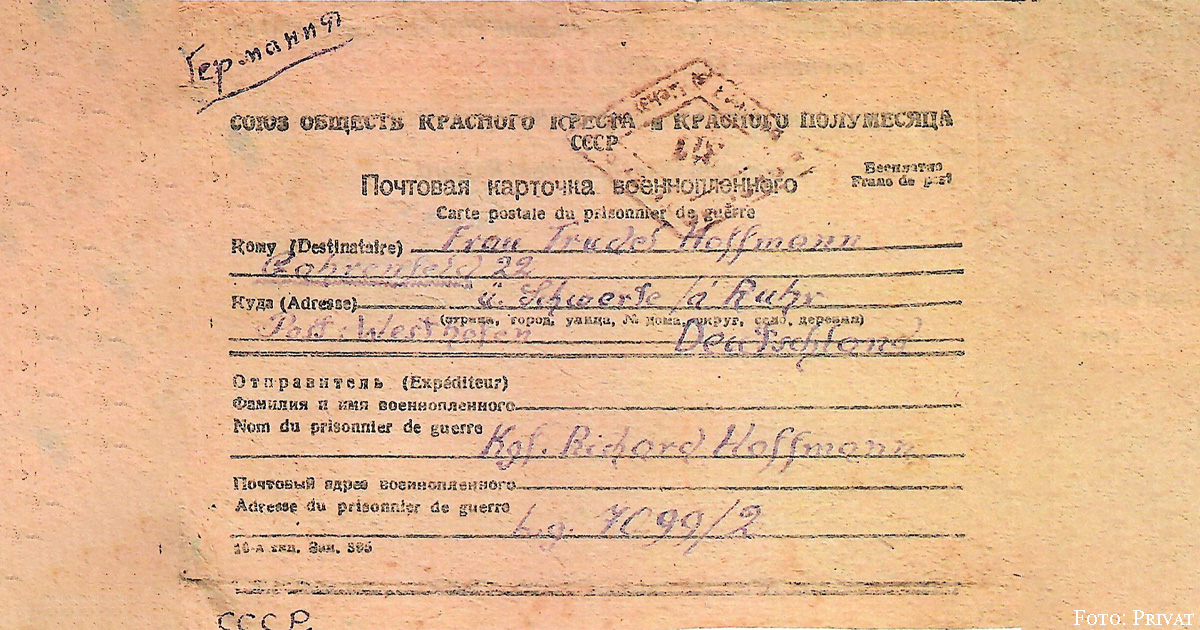

Nach Zwischenstationen in Barackenunterkünften in Kohlfurt (heute Węgliniec) und in Siegen, kam die Familie Hoffmann schließlich im westdeutschen Garenfeld an, wo sie begann, sich ein neues Leben aufzubauen. Renates Mutter suchte über den Suchdienst des Internationalen Roten Kreuzes nach Informationen über den Verbleib der Großeltern und den Aufenthaltsort weiterer Verwandten, die ebenfalls aus Schlesien vertrieben worden waren. Ebenso versuchte sie, Nachrichten über das Schicksal von Renates Vater zu erlangen.

Nach Zwischenstationen in Barackenunterkünften in Kohlfurt (heute Węgliniec) und in Siegen, kam die Familie Hoffmann schließlich im westdeutschen Garenfeld an, wo sie begann, sich ein neues Leben aufzubauen. Renates Mutter suchte über den Suchdienst des Internationalen Roten Kreuzes nach Informationen über den Verbleib der Großeltern und den Aufenthaltsort weiterer Verwandten, die ebenfalls aus Schlesien vertrieben worden waren. Ebenso versuchte sie, Nachrichten über das Schicksal von Renates Vater zu erlangen.

Kriegsgefangenschaft in Karaganda: Jahre der Trennung

Dank des Suchdienstes des Internationalen Roten Kreuzes erfährt die Familie Hoffmann drei Jahre nach der letzten Nachricht des Vaters, im Jahr 1947, endlich mehr über seinen Verbleib: Richard Hoffmann war bereits 1944 in sowjetische Kriegsgefangenschaft und dann nach Karaganda geraten. Kurz nach dieser Mitteilung erhält die Familie dann erstmals Post vom Vater aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft in Kasachstan. Die Familie Hoffmann klammerte sich in dieser Zeit an jede Nachricht vom Vater, etwa an Glückwünsche zu Geburtstagen.

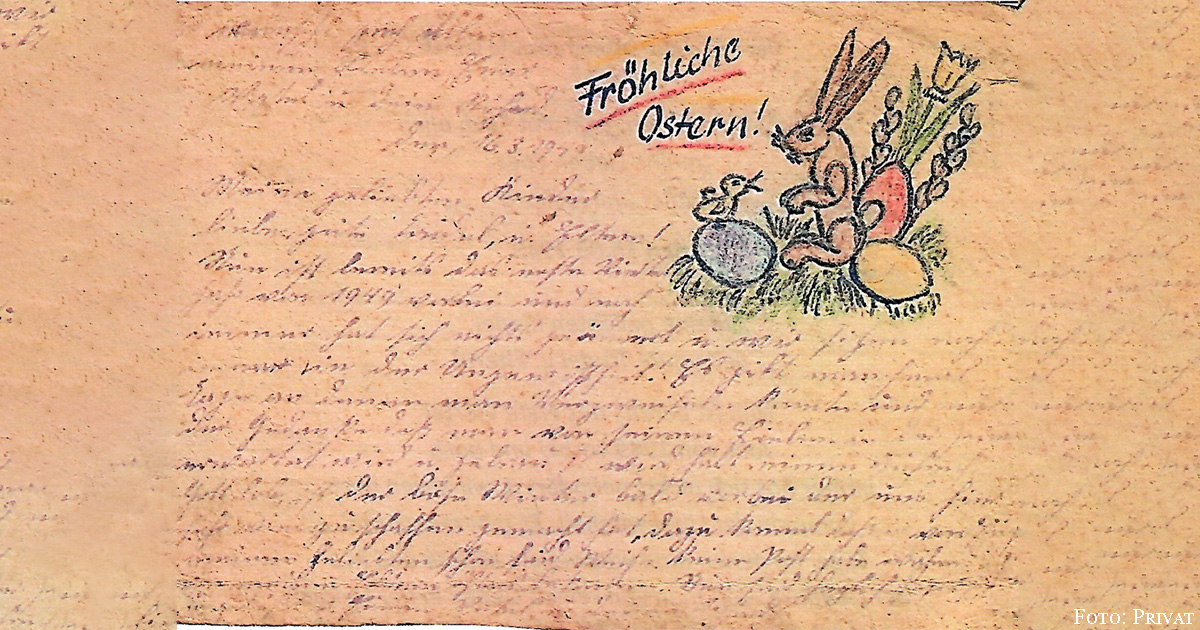

Die Briefe aus der Kriegsgefangenschaft des Vaters sind für Renate Müller wichtige Zeitzeugnisse. So schrieb Richard Hoffmann beispielweise zu Ostern im März 1949 folgende Zeilen: „Nun ist bereits das erste Viertel Jahr von 1949 vorbei und noch immer hat sich nichts geändert, und wir sitzen noch immer in der Ungewissheit. Es gibt manchmal Tage, an denen man verzweifeln könnte, und nur der Gedanke, dass man von seinen Lieben in der Heimat erwartet und gebraucht wird, hält einen aufrecht. Gottlob ist der böse Winter bald vorbei, der uns hier sehr viel zu schaffen gemacht hat. Dazu kommt, dass ich von euch meinen Geliebten schon seit Wochen keine Post habe“.

Bis heute erinnert sich Renate Müller voller Freude an ihre Erstkommunion, die wegen der Hoffnung auf die baldige Rückkehr ihres Vaters, um ein Jahr auf Ende Mai 1949 verschoben wurde. Und tatsächlich: Richard Hoffmann erreichte das Grenzdurchgangslager Friedland an Ostern 1949 und war genau eine Woche vor Renates Erstkommunion nach langen Jahren der Trennung wieder mit seiner Familie vereint – auch wenn nun fern der Heimat.

Richard Hoffmann erzählte seiner Familie von seiner Kriegsgefangenschaft: von den eisigen Wintern, der dürftigen Verpflegung, der schweren Arbeit in den Bergwerken, an denen viele der Gefangenen erkrankten oder sogar starben. Obwohl er nicht viel über diese Zeit sprach, prägte sie sich tief in ihm ein. Renate erinnert sich: „was ihm sehr, sehr, immer aufs Gemüt ging, [war], wenn er im Radio oder Fernsehen, russische Sprache hörte (…). Das hat ihn immer sehr getroffen (…) Da haben wir auch dann nicht mehr gebohrt oder nicht mehr gefragt. Ich glaube, dass da sehr viel verdeckt und verdrängt wurde».

Heimat, Erinnerung und Aufarbeitung

Heimat, Erinnerung und Aufarbeitung

Wie über die Kriegsgefangenschaft ihres Vaters, werde in vielen Familien aus Traurigkeit und Schmerz auch kaum noch über die Vertreibung aus Schlesien gesprochen, meint Renate Müller. Deshalb schätzt sie es besonders, dass sie sich bis heute mit ihren Schwestern über ihr Schicksal austauschen kann. Seit ihrer Vertreibung 1946 ist sie bereits dreimal in ihre Heimat zurückgereist. Dabei sei sie „durch die Strasse gegangen, in der wir gewohnt haben» und war überrascht, als der in ihrer Erinnerung riesige Kachelofen in ihrer damaligen Wohnung, «doch gar nicht so gross war“.

Renate Müller bring viel Verständnis dafür auf, dass ihre eigenen Kinder eher wenig Interesse an ihrer Familiengeschichte zeigen – sie „leben [ja] in einer anderen Welt“, findet sie. Um so mehr freut es sie, dass besonders ihre Enkelin eine grosse Neugier für Renates Herkunft und Familiengeschichte entwickelt hat.

Bis heute bewegt es Renate Müller, über ihr Schicksal zu sprechen oder von Fluchterfahrungen anderer zu hören. Sie ist sich sicher: „Man fühlt anders, (…) wenn man etwas so erlebt hat oder in der Familie hatte“. Für sie ist es deshalb ein Herzensanliegen, ihre Geschichte zu teilen und so zur Aufarbeitung der Vergangenheit beizutragen und solche Schicksale künftig zu verhindern.