Zum 84. Jahrestag der Deportation der Deutschen in der UdSSR

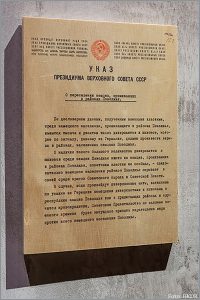

Zum 84. Mal jährte sich jener Tag, der das Leben von Millionen Menschen unwiderruflich zerstört hat. Am 28. August 1941 legitimierte das höchste gesetzgebende Organ der UdSSR, das Präsidium des Obersten Sowjets, eine geheime Entscheidung der sowjetischen Parteiführung unter Stalin an der Spitze. Danach sollte die Autonome Republik der Wolgadeutschen liquidiert und ihre Einwohner deutscher Herkunft ohne Rücksicht auf Alter, Verdienste oder Parteizugehörigkeit nach Sibirien und Zentralasien deportiert werden. Daraufhin folgten weitere Zwangsaussiedlungen der Deutschen aus ländlichen und städtischen Orten im europäischen Teil der UdSSR.

Das Territorium der wolgadeutschen Republik sowie andere historische Siedlungsgebiete wurden in die benachbarten russischen und ukrainischen Regionen eingegliedert. Dieses Staatsverbrechen wurde bis heute weder aufgearbeitet noch gesühnt. In der Russischen Föderation gibt es bis heute kein zentrales Mahnmal für die deutschen Opfer von Deportationen und Arbeitslagern; kein Dokumentationszentrum; keine Gedenkstätte auf dem Gelände eines ehemaligen Lagers; keine offizielle Aufarbeitung mit den Tätern jener Zeit.

Das Territorium der wolgadeutschen Republik sowie andere historische Siedlungsgebiete wurden in die benachbarten russischen und ukrainischen Regionen eingegliedert. Dieses Staatsverbrechen wurde bis heute weder aufgearbeitet noch gesühnt. In der Russischen Föderation gibt es bis heute kein zentrales Mahnmal für die deutschen Opfer von Deportationen und Arbeitslagern; kein Dokumentationszentrum; keine Gedenkstätte auf dem Gelände eines ehemaligen Lagers; keine offizielle Aufarbeitung mit den Tätern jener Zeit.

Dieser Umstand hängt vor allem damit zusammen, dass in der Sowjetunion – und noch stärker im heutigen Russland – der Sieg über das NS-Deutschland im sogenannten „Großen Vaterländischen Krieg“ zum Kern der nationalen Identität geworden ist – nicht nur für die Russen, sondern auch für andere Bevölkerungsgruppen des Landes. Der zentrale Punkt dieser staatlichen Geschichts- und Gedenkpolitik ist Patriotismus sowie Heldenkult: Der Stolz auf den Sieg über Deutschland und die moralische Überlegenheit gegenüber den „deutschen Faschisten“ werden sorgfältig gepflegt. Dabei werden alle dunklen Seiten des Stalinismus – Hungerkatastrophen, das Gulag-Imperium, Deportationen ganzer Völker sowie gewaltsame Eingliederungen fremder Staaten und Territorien – diesem Kulminationspunkt der russisch-sowjetischen Geschichte untergeordnet.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass die historischen Erlebnisse der Russlanddeutschen – welche diese positive nationale Basiserzählung konterkarieren – zunehmend verschwiegen, marginalisiert oder sogar entstellt werden. Die noch verbliebenen Vertreter dieser Minderheit auf dem riesigen Territorium der einstigen UdSSR leben heute – kulturell vollständig russifiziert und stark zerstreut – hauptsächlich im Vielvölkerstaat Russland sowie in Kasachstan.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass die historischen Erlebnisse der Russlanddeutschen – welche diese positive nationale Basiserzählung konterkarieren – zunehmend verschwiegen, marginalisiert oder sogar entstellt werden. Die noch verbliebenen Vertreter dieser Minderheit auf dem riesigen Territorium der einstigen UdSSR leben heute – kulturell vollständig russifiziert und stark zerstreut – hauptsächlich im Vielvölkerstaat Russland sowie in Kasachstan.

Kleinere Gruppen sind auch in anderen Nachfolgestaaten anzutreffen. Die Sprache, eigenständige Kultur und das historische Erbe der Wolga- oder Schwarzmeerdeutschen sind praktisch ausgelöscht. Den Betroffenen bleibt nur das Gedenken und Erinnern an die Schicksale ihrer Vorfahren – unzählige Frauen und Männer, deren leidvolle Erfahrungen aber auch Zuversicht spenden: Trotz widriger Umstände in den ersten Jahrzehnten nach ihrer Verbannung, trotz behördlicher Willkür, weitverbreiteter Germanophobie, staatlicher Verfolgung und Diskriminierung ließen sie sich nicht entmutigen und blieben ihrer Familie, ihrem Glauben sowie ihrem nationalen Selbstverständnis meist treu.

Es ist nicht ihre Schuld oder die Schuld nachfolgender Generationen, dass die einzigartige Siedlungs- und Lebenswelt der Wolga-, Kaukasus- oder Schwarzmeerdeutschen gewaltsam zerstört wurde – und dass die Mehrheit ihrer Nachkommen gezwungen war, nach mehr als 250 Jahren in die historische Heimat Deutschland zurückzukehren.