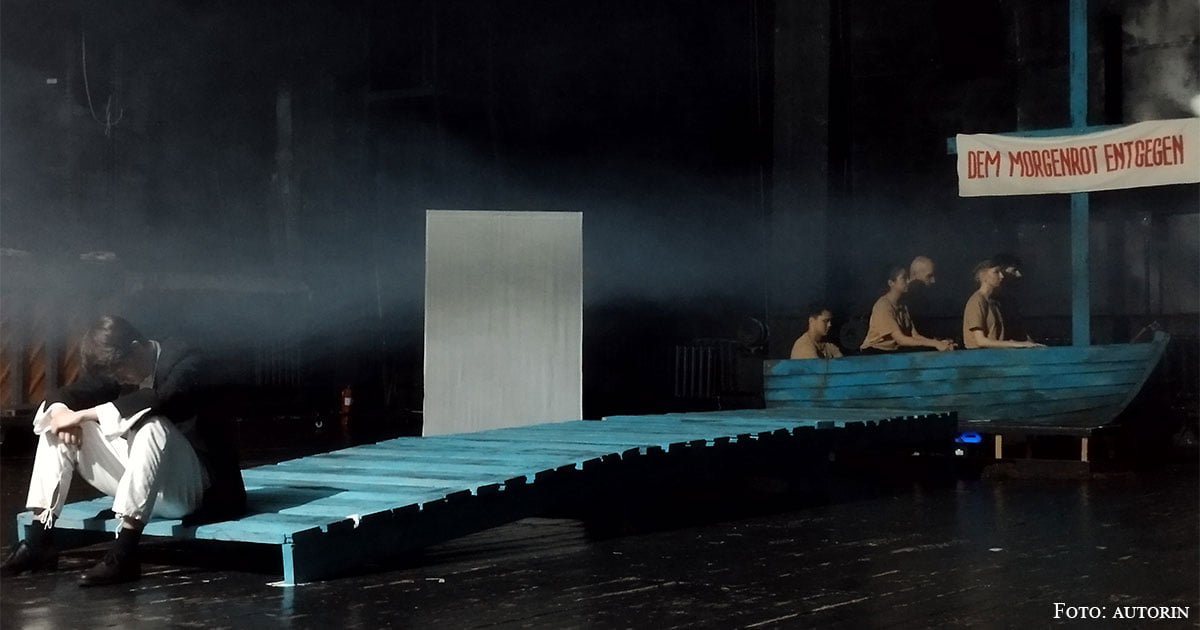

Gusel Jachinas Wolgakinder auf der Bühne in Almaty

Das betäubende Rauschen des Flusses, der einem den Wind um die Ohren schlägt, untermalt von melancholischen Klavierakkorden und einer hellen Stimme, deren Gesang einem bis unter die Haut fährt. Das sind die bleibenden Eindrücke der Premiere des Stücks „Deti moi“ (deutscher Titel „Wolgakinder“) zum gleichnamigen Roman der tatarisch-russischen Autorin Gusel Jachina unter der Regie von Alexander Ganz-Kuhl auf der Bühne des Deutschen Theaters Almaty.

Eine Geschichte von Liebe und Leid

„Deti moi“ erzählt die Geschichte eines individuellen Schicksals in Zeiten von Revolution, Hungersnot und Zwangskollektivierung: Der Wolgadeutsche Jakob Iwanowitsch Bach ist Schulmeister im Dorf Gnadenthal und verliebt sich auf der anderen Seite der Wolga in die junge Klara, welche allein mit ihrem despotischen Vater lebt. Trotz allem Widerstand findet das Paar sein kleines Glück, jedoch währt es nicht lange. Jakob findet sich einsam wieder, abgeschottet vom Rest der Welt, mit einem Kind, dass er kaum ernähren kann, als sich auch noch die Funktionäre der neu gegründeten Autonomen Wolgarepublik in sein Leben einmischen.

„Deti moi“ erzählt die Geschichte eines individuellen Schicksals in Zeiten von Revolution, Hungersnot und Zwangskollektivierung: Der Wolgadeutsche Jakob Iwanowitsch Bach ist Schulmeister im Dorf Gnadenthal und verliebt sich auf der anderen Seite der Wolga in die junge Klara, welche allein mit ihrem despotischen Vater lebt. Trotz allem Widerstand findet das Paar sein kleines Glück, jedoch währt es nicht lange. Jakob findet sich einsam wieder, abgeschottet vom Rest der Welt, mit einem Kind, dass er kaum ernähren kann, als sich auch noch die Funktionäre der neu gegründeten Autonomen Wolgarepublik in sein Leben einmischen.

Märchenhafte Isolation

In kompletter Isolation widmet sich der verstummte Schulmeister dem Schreiben von Märchen, die die Kultur und Traditionen der Russlanddeutschen weitergeben. Ähnlich den Märchen von Bach ist das gesamte Stück in eine urige, fantastische Atmosphäre getüncht, die das ganze Geschehen schon fast wie eine schicksalhafte griechische Tragödie dastehen lässt. Die Wolga scheint ihr eigenes Bewusstsein zu haben, während eine Thanatos-ähnliche Figur stets im Boot den Übergang zum anderen Flussufer gewährt. Ein Chor kommentiert das Geschehen und ominöse Worte hallen durch den Saal:

„Jeder Gnadenthaler, wie auch alle Wolgabürger, hat von Kindheit an einen ‚Sinn für den großen Fluss‘ im Körper: Wo immer er sich befindet – im Wald oder in der Steppe – kann sein Organismus unmissverständlich die Richtung bestimmen und selbst mit geschlossenen Augen den Weg zur Wolga finden.“

Eine Klangkulisse voller Emotionen

Begleitet von der mächtigen Klangkulisse, die die bildreiche Sprache der Autorin Gusel Jachina zum Leben erweckt, beansprucht das Stück gleichermaßen Seh- und Hörsinn der Zuschauer. Wo manche Szenen schon fast im Krach des rauschenden Wassers untergehen, leben andere Momente allein von der klanglichen Untermalung. Ein wesentlicher Anteil des Stücks kommt vollkommen ohne Dialog klar. Die Figuren tanzen förmlich über die Bühne, während klassische Musik Dinge ausdrückt, die nicht in Worte gefasst werden können. Später verstummt Bach, seine Tochter lernt nie das Sprechen, sodass pointierte Geräusche und vielsagender körperlicher Einsatz zur Notwendigkeit werden.

Das Verstummen als Ausdruck der Unterdrückung

Letzten Endes ist es genau dieses Verstummen, das das Kernmotiv der Handlung unterstreicht. Wie auch im Roman, wird es hier zum Ausdruck eines geknebelten Volkes und seiner Menschen, gefangen in der Dichotomie zwischen „großer Politik und kleinem Individuum“. Bach rechtfertigt seine freie Existenz damit, dass er für den Staat mit seinen Märchen von Nutzen ist und wägt sich und seine Tochter, aufgrund ihres abgeschotteten Lebensstils, in Sicherheit. Jedoch hilft auch dies nicht, als eines Tages ein Beamter auf seinem Grundstück steht, ihm seine Tochter entzieht und sie in ein Waisenhaus steckt.

„Det moi“ spricht von hoffnungsloser Sehnsucht und Einsamkeit, Liebe und Hoffnung, in einem historisch-politischen Kontext, der einem das unbeschwerte Leben unmöglich macht.