Im April 2016 führte Lydia Steinbacher im Rahmen ihrer Masterarbeit ein Interview in deutscher Sprache mit Ernst Boos. Neben ihren wissenschaftlichen Notizen, lautet eine Randnotiz des Transkripts: „Herr Boos ist ein wunderbarer Geschichtenerzähler, er erzählt im Interview seine Lebensgeschichte fast ohne Unterbrechung.“ Wir haben ihr literarisch transkribiertes Gespräch, bzw. Erzählung, zu einer Lebensgeschichte zusammengefasst.

„Ich wollte sie einfach bitten mir ein bisschen über sich zu erzählen“, sagt Lydia Steinbacher. „Warum sie Deutsch gelernt haben, wo sie herkommen…“

Meine Vorfahren sind aus Schwaben, aus Baden-Württemberg bei Stuttgart auf die Krim gezogen und haben sich dort angesiedelt. Es gab da deutsche Kolonien. Mein Großvater wollte, dass seine Kinder gebildete Leute werden und hat seinen Sohn Herbert, meinen Vater, auf das Gymnasium geschickt, was dieser glänzend beendete. Zuhause wurde immer deutsch gesprochen und auch in der Kirche gab es Sprachunterricht auf Deutsch. Alle haben ganz gut deutsch gesprochen. Meine Tante Ella studierte Deutsch in der Ukraine, am pädagogischen Institut in Odessa.

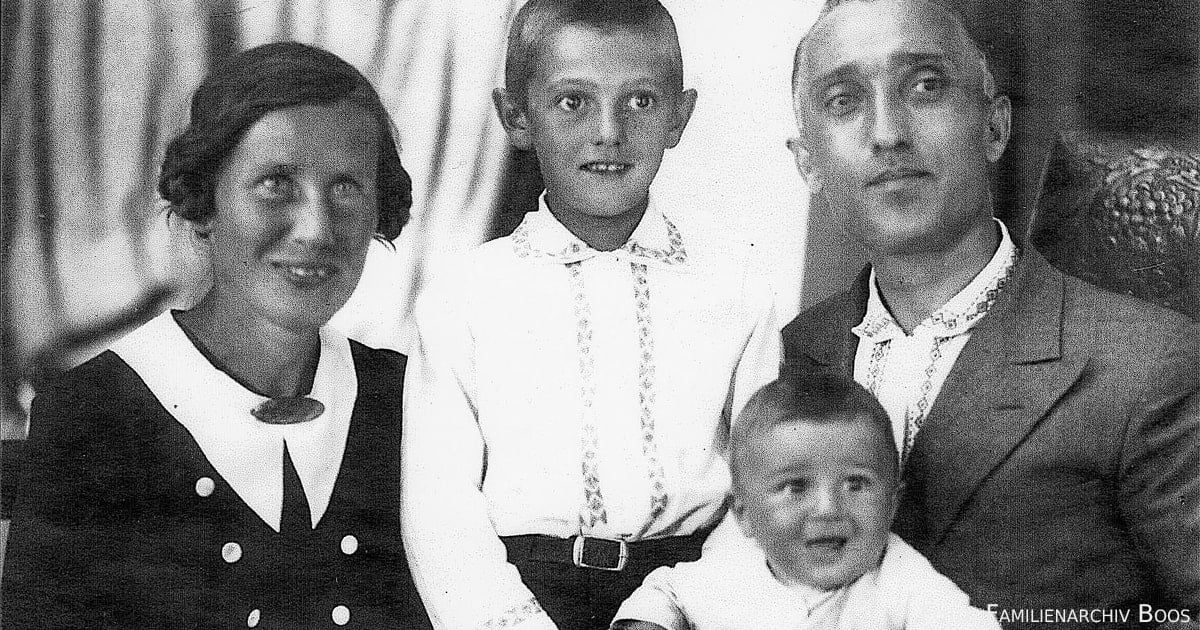

Als ich, als drittes Kind geboren wurde, hatten meine Eltern zuvor meine beiden Geschwister durch Scharlach verloren. In den Dreißigern herrschte die Hungersnot in der Ukraine. Am 13. Juli 1931 wurde ich am frühen Morgen geboren. Abends starb meine Mutter – im Kindbett, einen halben Tag nach meiner Geburt. Mein Vater saß nun da und wusste nicht, was er mit mir anfangen sollte. In Angst, ich könnte verhungern, rief er meine Tante, seine Schwester, die gerade das pädagogische Institut in Odessa beendet hatte und Lehrerin auf der Krim war sowie seine Mutter, Großmutter Regina zu Hilfe.

Ziegenmilch, Omama und Tante

Sie nahmen sich meiner an, ernährten mich mit Ziegenmilch. Ziegenmilch muss man mit Wasser verdünnen und dann ähnelt es der Muttermilch. Obwohl ich mit Ziegenmilch aufwuchs, habe ich trotzdem keine Hörner. Allmählich gab es auch Brei, von Grieß und anderem. Wir lebten zu viert, mein Vater, meine Tante, und Omama. So ging es, bis der Krieg 1941 begann, und mein Vater, der nicht das ganze Leben allein bleiben konnte, ein zweites Mal heiratete. Tatjana Krüger war eine Halbdeutsche, stammte aber aus den Ostseeprovinzen, also aus dem Norden. Damals kam sie aus Moskau zum Schwarzen Meer in den Urlaub, so haben sie sich kennengelernt. Mit Kriegsbeginn gingen sie dann nach Moskau, heirateten und gründeten eine Familie.

Ich blieb mit Tante und Großmama auf der Krim und man siedelte uns in die Stadt Feodossija über. Meine Tante arbeitete dort an einer deutschen Mittelhochschule, die deutsche Lehrer für die deutschen Kolonien heranbildete und war in der Biologieabteilung.

Aber 1939 ist meine Großmama krank geworden. Meine Tante schrieb meinem Vater nach Moskau und bat um Hilfe, woraufhin er mich zu sich nach Moskau nahm. Von da an, lebte ich mit meinem Halbbruder Valentin. Als Großmama in Feodossija starb, zog auch meine Tante nach Moskau. Es war schwer für sie dort Arbeit zu finden.

Lesen Sie auch: Eine deutsche Familie – ihre Deportation und Migration

Bei Moskau gibt es ein Städtchen Boriwina, heute Domodedowo. Dort gab es ein Kinderheim, wo meine Tante Lehrerin wurde. Mein Vater wollte, dass Tatjana und meine Tante mit uns Kindern dort hinging und wollte selbst nachkommen. Doch Tatjanas Schwestern ließen sie als Ärztin nicht gehen, da ihre eigene alte Mutter krank war und Betreuung brauchte. Als die Wehrmacht schon sehr nah war, wurden sie und mein Halbbruder nach Tatarstan evakuiert. Meine Tante und ich blieben in Moskau.

„Auf einmal waren wir Feinde“

Dann passierte eine schlimme Sache. Mein Vater war Buchhalter im Kaufhaus GUM, das am Roten Platz steht. Alle Männer mussten in der Nacht zusätzlich Wache schieben. Man musste auf Dächern robben und Feuer löschen, die durch Phosphorbomben, von deutschen Fliegern geschmissen, verursacht wurden. Eines Nachts hatten sie kein Glück, denn eine Bombe zerstörte das Haus und begrub vier Männer unter sich, auch meinen Vater. Morgens hat man sie geborgen, mein Vater lebte noch. Er kam im Juli 1941 in eine Klinik.

Doch die deutsche Wehrmacht kam Moskau immer näher und der Deportationserlass im August 1941 änderte wieder alles für die Russlanddeutschen. Mein Vater lag noch verletzt im Krankenhaus, während alle Russlanddeutschen in Viehwaggons nach Kasachstan deportiert wurden. Auf einmal wurden wir Feinde, vollkommen unverschuldet.

Am Zug bat meine Tante den wachhabenden Kommandanten, ihren Bruder aus dem Krankenhaus holen zu dürfen, damit er mitkommen könne. Er gab ihr zwar die Erlaubnis, aber auch zu bedenken, dass sie dann höchstwahrscheinlich alle anderen, aufgrund der großen Menschenmassen und chaotischen Zustände, dadurch verlieren würde. Aus Angst mich zu verlieren, blieb sie bei mir und wir wurden einen Monat lang im Zug bis nach Kasachstan verbracht.

An jeder Station standen wir und mussten zunächst alle anderen Züge passieren lassen. Anfang September waren wir auf der Höhe des Aralsees in der Sandwüste angekommen und plötzlich blieb der Zug stehen. Alle mussten aus den Waggons raus, standen halbnackt da, und schämten sich.

Ausgesetzt in der Wüste

Am nächsten Morgen sahen wir Kasachen auf Kamelen. Sie hatten den Befehl von den Behörden bekommen, die Deutschen in ihre Dörfer zu bringen und dort anzusiedeln. So zogen wir mit den Kamelen über den Fluss Syrdarja. Einen Tag lang liefen wir

30 oder 40 Kilometer zu Fuß und kamen in ein kasachisches Dorf. Zu jener Zeit, als die Kasachen noch Nomaden waren, ließen sie ihr Vieh dort, wo es Gras gab, weiden und lebten in Jurten außerhalb des Dorfes.

Fenster und Türen, die aus Holz und sehr rar waren, nahmen sie aus den Häusern aber mit, damit sie in Abwesenheit nicht gestohlen wurden. So kamen wir in leere niedrige Häuser mit Strohdächern, ohne Türen und Fenster. Erst im Oktober kamen sie zurück von den Weiden und bauten diese wieder ein. Uns gab man eine Hütte, die Kasachen abgenommen wurde, siedelte eine alte Frau zu uns – so fing das Leben in Kasachstan an.

Lesen Sie auch: Spuren der Kasachstandeutschen

Wir waren unter Kommandantur und durften nicht fort. Es gab einen Kommandanten und jeder Erwachsene ab 16 Jahren hatte sein Papier. Regelmäßig musste man vom Kommandanten eine Unterschrift holen, dass niemand abgehauen ist. Wenn das passierte, gab es Ärger. So ging es zwei Jahre lang. Aber was war aus meinem Vater geworden?

Ungerecht und grausam

Im November hat man ihn aus dem Krankenhaus geholt, und die Deutschen waren schon weg. Da wendete man für ihn die einfachste Lösung an, indem man ihn verhaftete und repressierte, obwohl er nichts verbrochen hatte. Man schrieb ihm Sympathie für die nahenden Deutschen zu. Trotzdem er unschuldig war, wurde er zum Tod durch Erschießen verurteilt. Er unterschrieb aber nie ein „Geständnis“, deswegen hat man ihn in ein zweites Gefängnis gebracht, wo er ein Jahr lang im Lager lebte. Von einem weiteren Gericht wurde das Todesurteil erneu bestätigt und er wurde am 10. November 1942 erschossen. Grausam und ungerecht. Er hatte drei Brüder, alle wurden erschossen oder kamen in dieser Zeit ums Leben.

Nach zehn Jahren und dem Tod Stalins rehabilitierte man ihn. Auch meine Stiefmutter kam mit meinem Halbbruder und ihrer Familie nach Moskau zurück. 1943 zogen wir in das Städtchen Kasalinsk, wo meine Tante an einer russischen Schule Biologieunterricht erteilte. Auch ich setzte meinen Schulunterricht dort auf Russisch fort. Zum Glück hatte ich zuvor ein Jahr lang Kasachisch im Aul gelernt und spreche es noch. Das hilft mir bis heute, zum Beispiel, wenn ich von der Polizei erwischt werde bei Fahrvergehen. Da sage ich auf Kasachisch: „Ach Herr, wollen sie mich alten Mann wirklich bestrafen?“ Meist sind dann alle über meine Kasachischkenntnisse verwundert und erfreut, und lassen mich ungeschoren weiterfahren!

Hindernislauf an Schule und Uni

Im Jahr 1949 beendete ich die Schule mit einer Goldmedaille und Bestzeugnis. Zu jener Zeit durfte man mit so einem Abschluss ohne Prüfungen in die Hochschule eintreten. Aber als es dann soweit war mit der Goldmedaille, ist den Herrschaften aufgefallen, dass ich als Deutscher nicht hätte an allen Fakultäten studieren dürfen. Und so wartete und wartete ich vergebens auf diese Medaille. Mein Wunschfach Atomare Physik war für mich als Deutschen tabu so, wie das geologische Institut. Medizin oder Landwirtschaft interessierten mich wenig. Aber an der landwirtschaftlichen Hochschule gab es eine Fakultät für Elektrotechnik, und hörte sich ein wenig an nach Physik.

Lesen Sie auch: Gabriel Schirmer: „Es herrschte Krieg, und alle hatten es schwer“

Dort schickte ich meine Papiere hin und bekam eine Einladung. Doch mein Schulattest war immer noch nicht da und meine Mitschüler waren alle längst fort. Dann, viel später, kam das Attest zurück und man hatte mir eine schlechtere Note in Russisch erteilt, damit ich kein Bestzeugnis oder Medaille bekommen sollte.

Meine Tante bemühte sich, mir zu helfen und besorgte mir ein Papier für eine Kandidatur. Aber als ich in der Fakultät erschien, sagte man mir nur, dass die Prüfungen alle vorbei seien und ich nach Hause gehen könne.

So stand ich da, und wusste nicht, wo übernachten. Einige Zeit kam ich bei Freunden in Studentenwohnheimen unter, wurde dort jedoch von den Aufsehern rausgeschmissen. So zog ich wieder in der Stadt umher und kam bis zur Peripherie. Eine alte Frau in einem kleinen Haus nahm mich in ihrem Keller auf. Es war sehr feucht, aber ich hatte keine Wahl und die Miete war gering.

Leberwurstbrötchen und illegale Abtreibungen

Meine Tante bemühte sich wieder über einige Kontakte, und so wurde ich immerhin an der Abendschule aufgenommen. Das erlaubte mir auch, tagsüber als Gasthörer die Vorlesungen zu besuchen. Aber ich hatte weder ein Stipendium, noch einen Platz Studentenheim. So ging es von früh bis spät zwischen der Uni und dem pädagogischen Institut. Ich ernährte mich fast ausschließlich von Leberwurstbrötchen in der Kantine.

Eines Tages, als ich spät nach Hause kam, hielt mich die Hauswirtin auf und ließ mich warten. Frauen kamen und gingen in den Keller und sie sagte mir, sie verdiene nebenbei etwas dazu. In den Nachkriegsjahren waren Abtreibungen verboten und so nahm meine alte Dame diese illegal in meinem Kellerzimmer, auf meiner Schlafpritsche vor. Meine Güte, das war schauderhaft!

Lesen Sie auch: Wieder mehr Spätaussiedler

In der Abendschule hatte ich einen guten Lehrer, er war Grieche. Nach zwei Wochen fiel ihm meine Begabung für Mathematik auf, vor allem deshlab, weil niemand sonst in der Gruppe ordentlich rechnen konnte. Er fragte mich, was ich hier tue und warum ich nicht an der Uni sei und so erzählte ich ihm meine Geschichte. Er forderte mich auf direkt zum Dekan zu gehen und mich als Kandidat eintragen zu lassen.

Mit Tipps und Tricks zur Uni

Der Dekan, ein korpulenter sympathischer Mann, bestätigte meine Kandidatur und schickte mich zum Rektor, der diese bestätigen sollte. Der Rektor fragte mich, warum ich denn erst jetzt zu ihm käme und da beging ich einen Fehler. Ich erzählte ihm die pure Wahrheit, und, dass ich Deutscher sei, woraufhin er mich rausjagte.

Mein griechischer Lehrer konnte nur den Kopf schütteln und mich tadeln über meine Naivität. Er bestärkte mich aber darin, hartnäckig zu bleiben und es noch einmal zu versuchen. Ihm war es als Griechen an der Uni in Tomsk auch einst so ergangen, aber letztendlich konnte er doch studieren. Er meinte, der Mann würde mich gar nicht wiedererkennen, da er hunderte Gesichter am Tag sähe. Er legte mir auch nahe, dem Mann Lobesworte auf seine Person, seine Universität und Lehre auszusprechen.

Ich handelte genauso. Der Mann erkannte mich nicht und fühlte sich gebauchpinselt. Ich verschwieg meine deutsche Herkunft und dass ich unter Kommandantur stand. Und so wurde ich Kandidat, aber ohne Stipendium und ohne Heimplatz.

Intellektuelle Repressierte

Drei Jahre studierte ich mit Bestnoten an der Fakultät für Physik und meine Tante schickte mir einen großen Teil ihres Gehalts. Als wir uns spezialisieren wollten, wollte ich gern Kernphysik belegen, aber das war geheim und man erlaubte es nicht. Ich wählte Molekularphysik, da zu der Zeit ein ausgezeichneter Spezialist aus Moskau nach Almaty kam. Professor Wallos war Jude und Opfer Stalinscher Repressionen. Man schrieb 1953 und da Stalin in diesem Jahr starb, wurden Spezialisten nicht mehr deportiert, sondern von wichtigen Moskauer Posten versetzt.

Ich hatte Glück und lernte bei ihm Wärme-, Kern-, und Molekularphysik, hatte nur Bestnoten und arbeitete auf ein rotes Diplom zu. Mit einem roten Diplom hatte man Priorität bei der Verteilung der Arbeitsstellen, wenn man nach Uniabschluss drei Jahre „für den Staat“ arbeiten musste.

Lesen Sie auch: Hingabe an die Wissenschaft

Bei der Kommission gab ich an, weiter an der Uni bleiben und die Aspirantur machen zu wollen. Man erklärte mir jedoch, dass ich doch noch viel zu jung dafür sei und später reichlich Zeit dafür hätte, solange aber auf einer Mittelschule im Dorf die physikalische Ausbildung übernehmen müsse, die dort so fehle. Man wollte mich in die Nähe von Schymkent schicken, wonach ich würde an der an der Aspirantur studieren dürfen.

Da ich zu dieser Zeit bereits als Physiklehrer an einer Abendschule in Almaty jobbte, ging ich zum Direktor und fragte ihn, ob sie nicht einen solchen Lehrer bräuchten. Er hatte Verbindungen zum Bildungsministerium und setzte sich dafür ein, dass ich dort für drei Jahre als Lehrer arbeiten durfte.

Messerklingen und Eroberungen

Dort hatte ich einige interessante Erfahrungen neben der Lehre gemacht. Es waren meist ältere Schüler, die von Tagesschulen ausgeschlossen wurden. Nicht selten waren Tschetschenen darunter. Die meisten hatten wenig Lust am Lernen und so musste ich lauter schlechte Noten verteilen. Einmal, spätabends auf dem Nachhauseweg, umringte mich dann eine tschetschenische Gruppe und bedrohte mich mit einem Messer.

Als ich am nächsten Tag einen Vorgesetzten um Rat bat, riet mir dieser, ich solle mich an einen alten Tschetschenen in einem Holzkombinat wenden, er sei ihr Anführer. Es war ein dicker Mann mit einer tschetschenischen Kappe, dem ich mich als deportierter Deutscher vorstellte und erklärte, dass ich den Jugendlichen Wissen beibringen und nicht von ihnen abgeschlachtet werden will. Er sagte mir, dass ich einfach weitermachen solle und dass mir nichts geschehen werde.

Lesen Sie auch: Lebendiges Erinnern an Deportationen

Es war wie ein Wunder. Am nächsten Tag kam ich in die Schule und die Halunken saßen still da, sagten kein Wort und lernten. Ich kenne kein anderes Volk, bei dem Autorität eine so große Rolle spielt, so etwas ist nur bei Tschetschenen der Fall. So hatten sie am Ende alle Abschlusszeugnisse und einer hat sogar an einer Hochschule studieren können.

Das war mir eine gute Lektion in Sachen Autorität. Als ich später am Institut arbeitete und mit meiner künftigen Frau Helene befreundet war, begann ihr ein junger Tschetschene den Hof zu machen. Er hatte schon ein Auto und wollte sie immer herumfahren. Und eines Tages lief ich ihm über den Weg und sagte, er solle Helene in Ruhe lassen. So habe ich meine Frau erobert. Schicksalhaft.

„Wir wurden alle frei und gleichberechtigt“

Drei Jahre war ich nun dort beschäftigt. Und dann wurden endlich die Beschränkungen und die Kommandantur für die Kasachstandeutschen aufgehoben. Wir wurden alle frei und gleichberechtigt. Nun durften wir fahren, wohin wir wollten und bekamen normale Pässe. Meine Studienfreunde arbeiteten schon längst in den Forschungsinstituten. Ich bat einen guten Freund am Institut für Physik für mich ein gutes Wort einzulegen.

Darauf kam ich zum Direktor und sprach mit ihm auf Russisch und Kasachisch. Besonders das Kasachische half mir, als Ingenieur angenommen zu werden und so begann ich mit wirklicher Kernphysik.

Allmählich folgte die Magisterdissertation und dann konnte ich die Doktordissertation in Dubna bei Moskau verteidigen. Schließlich wurde ich Professor und Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Es kamen zwei Kinder auf die Welt, zwei Söhne, der ältere Eduard und der sieben Jahre jüngere Herrmann.

Neue Generationen

Beide Söhne studierten in Moskau Physik, schlossen das Studium mit Goldmedaillen ab und sind jetzt Professoren und Doktoren. Eduard lehrt in Moskau an der MGU und Herrmann lebt mit seiner Familie in Deutschland und leitet eine Professur an der Universität Wuppertal. Eine Enkeltochter studiert in München an der Musikhochschule. Und mein Enkelsohn besucht die zweite Klasse eines Gymnasiums.

Auch ich bin oft in Deutschland wissenschaftlich tätig gewesen und leitete zwei Gremien. Alljährlich besuche ich meine Familie.

Lesen Sie die wissenschaftliche Arbeit von Lydia Steinbacher zu „Der Schwund der deutschen Muttersprache unter SprecherInnen in Almaty in Kasachstan“

Die Kasachstandeutschen waren einst die drittgrößte ethnische Volksgruppe im Land, doch dann kam die Auswanderung. Zudem kamen viele Missionare, die die Menschen in Kasachstan zur Migration nach Deutschland bewegten. Alle diejenigen, die gut Deutsch konnten, sind aus Kasachstan schnell fortgezogen. Zunächst noch großartig im sogenannten „Vaterland“ empfangen, mit hohen Renten und guter Unterstützung versehen, hatten es die späteren Massenauswanderer dann erheblich schwerer.

Heutzutage gibt es noch ca. 180.000 Kasachstandeutsche im Land, kaum zwanzig Prozent der ehemaligen Zahl. Selten gibt es auch Fälle von Rückkehr. Ich habe beobachtet, dass es meist zwischenethnische Ehen sind, bei denen sich der nichtdeutsche Partner nicht integrieren konnte und zu seiner Familie zurückwollte. Einige wenige machen hier ihre Geschäfte und eröffnen Firmen.

Lesen Sie auch: Ein Leben in der Zwischenkultur

Meine Tante, mein Onkel sind bereits früher mit ihren Familien hingekommen und konnten sich dort gut einrichten. Sie sind Ingenieure und beherrschen perfekt Deutsch. Sie leben dort ganz prima und wollen von Kasachstan nichts mehr wissen. Ich aber möchte hier nicht weg.